Eclipsado por las gestas de su hijo Aníbal, genio militar sin parangón del que luego nos ocuparemos, el fundador de la dinastía de los Bárcidas (Barqí¤ significa «el rayo» en cananeo) merece ser tratado con dignidad. Se erigió como un gran rival de la República romana y fue el germen físico e ideológico de la contienda más larga y sanguinaria que padeció Roma durante toda su etapa republicana.

Amílcar Barca nació sobre el 270 a.C. en la ciudad de Cartago. Este aristócrata y general cartaginés ha pasado a la Historia más por ser el padre de Aníbal, Asdrúbal, Adonibal y Hanón que por sus logros militares, que fueron bastantes y sonados en su patria pero minimizados por los cronistas clásicos grecolatinos. Sus primeras operaciones militares narradas por los historiadores de la Antigüedad tuvieron lugar durante la Primera Guerra Púnica, la primera contienda que enfrentó a las dos repúblicas antagónicas del Mediterráneo Occidental. Amílcar luchó con bravura en Sicilia, resultando invicto en los combates que sostuvo en Erice y Drepana con las legiones romanas. Su táctica de guerra de guerrillas le permitió mantener una fuerte posición en la isla hasta que, tras el desastre naval de las égates, Cartago se vio obligada a firmar un deshonroso tratado de paz con Roma.

Corría el año 241 a.C. Amílcar Barca negoció con el cónsul romano Cayo Lutacio Cátulo la salida de las tropas de Cartago de la isla en unas condiciones aceptables. El aún gobernador cartaginés Giscón fue el encargado de organizar la retirada a África de los mercenarios, armados y en pequeños grupos, desde el puerto de Lylibeum (Marsala)

Cartago salió muy mal parada de la Primera Guerra Púnica. Al margen e las enormes pérdidas humanas y materiales (cerca de setecientos barcos y buena parte de sus tripulaciones) el Tratado de Lutacio contemplaba una indemnización a Roma de dos mil doscientos talentos, repartidos en diez años, más mil talentos inmediatos, perder todo derecho sobre Sicilia, sus archipiélagos adyacentes y todas las islas entre Italia y África además del retorno de los prisioneros de guerra sin pago de rescate. Estas humillantes condiciones vaciaron las arcas cartaginesas, ocasionando un mal aún peor que la derrota frente a Roma, la Guerra de los Mercenarios.

Fue en esta revuelta de los mercenarios en donde se distinguió el carisma de Amílcar Barca. Cerca de veinte mil hombres (sin botín, ni oficio, ni beneficio) se agruparon a las puertas de Cartago exigiéndole al Consejo de los Sufetes el pago de sus soldadas. Hannón ya les había advertido en Sicca, el lugar donde acamparon nada más llegar de Sicilia, que los pagos a Roma habían vaciado las arcas de la ciudad y debían rehusar a parte de sus soldadas. Cartago, temerosa de una sublevación en toda regla que empeoraría su ya de por sí dramática situación, accedió a pagar y envió a Giscón, bien valorado por los mercenarios, con el tesoro de guerra. Fue demasiado tarde. Matho y Spendio, dos de los cabecillas de los mercenarios, soliviantaron al resto, atraparon al representante púnico y su tesoro y encendieron la chispa de la rebelión general contra Cartago de todas las ciudades dependientes de la vieja colonia tiria.

Ante los fracasos de Hannón para desmantelar la rebelión, el consejo dotó en el 240 a.C. a Amílcar Barca con el mando supremo del ejército cartaginés, compuesto por diez mil hombres y setenta elefantes. Su primer logro fue romper el cerco de Cartago. Poco después tuvo lugar la batalla del Bagradas en donde el astuto cartaginés, conocedor del terreno y el curso del río mejor que sus oponentes, supo sorprender a los mercenarios de Spendio combinando su caballería y sus elefantes en un movimiento envolvente. Les infringió un duro revés: seis mil bajas y dos mil prisioneros.

Tres años más le llevó al Barca acabar con la insurrección de los mercenarios. El príncipe númida Naravas se alió con él. Amílcar se comportó magnánimamente con los vencidos, incorporándolos a sus tropas. Pero no todo fue bonito. Cartago perdió durante la guerra Córsica y Sardinia (Córcega y Cerdeña) a favor de Roma a causa de la defección de las tropas que allí estaban acantonadas. Este hecho, permitido por el Senado romano, fue determinante en la única alternativa posible que tenía Cartago para recuperarse de los agravios sin soliviantar a su hostil vecina: mirar hacia Occidente, a las inmensas tierras que conocían en su lengua como Spania. Fue por entonces, sobre el 236 a.C., justo antes de partir hacia la conquista de nuestra Iberia, cuando su hijo Aníbal tendría entre ocho y nueve años. El crío quería viajar junto a su padre y aquel, sobre el fuego sagrado de Baal, le hizo jurar odio eterno a Roma. Amílcar no pudo verlo, pero su hijo cumplió con creces el juramento que hizo.

Durante ocho largos años Amílcar Barca forjó en Iberia un imperio capaz de abastecer a Cartago de materias primas y nuevas huestes feroces y ávidas de botín, los siempre belicosos guerreros íberos. La muerte le sorprendió en el 228 a.C. sofocando una revuelta. Parece ser que en el lance de una escaramuza en Helike (Elche de la Sierra o Elche, aún por decidir) fue herido y cayó al río (Thader o Alabus respectivamente) con tan mala fortuna que se ahogó. Fue un final trágico y accidental para el hombre que provocó la ira del mayor enemigo de Roma de todos los tiempos… hasta que llegó su hijo.

Algo tendrá este genio de la estrategia, quizá el mayor talento militar de toda la Antigüedad y el enemigo por excelencia de Roma, que solo la mención de su nombre horrorizó a generaciones de romanos y que para asustar a sus hijos, como hoy sería el “hombre del saco”, les decían: “Hannibal ad portas!” (¡Aníbal está a las puertas!). Esta es la historia del archiconocido Aníbal Barca, cuyo nombre significaba “quien goza del favor de Baal”, heredando también el apelativo de su padre, “el rayo” (Brq), algo poco frecuente en aquella civilización.

Nacido en Cartago el 247 a.C. y, presumiblemente de madre ibera, fue educado por un preceptor espartano llamado Sosilos, quien le introdujo en la cultura griega, las gestas de Alejandro y las artes bélicas, destacando desde pequeño en la métis, disciplina que enseñaba la fusión de inteligencia y astucia. Después del legendario juramento que según Tito Livio realizó siendo un crío en presencia de su padre quizá en el templo de Melkart («Juro que perseguiré a los romanos por tierra, por mar, a sangre y a fuego. Y no habrá dioses, ni pactos, ni escarpadas montañas que impidan cumplir mis propósitos«) , Aníbal acompañó a su familia a sus posesiones en Spania, donde un vasto y floreciente emporio cartaginés se estaba gestando. Tomando las viejas plazas fenicias como puntos de apoyo, desde su base principal en Gadir (Cádiz) los púnicos se expandieron por todo el sureste de Iberia obteniendo los recursos humanos y materiales que necesitaban para reflotar su metrópoli.

Cuando su padre Amílcar Barca murió fortuitamente en el 229 a.C., el mando supremo del ejército recayó en su cuñado Asdrúbal el Bello, quien lo nombró comandante de su caballería. Quizá en aquella época, tratando Asdrúbal de afianzar las siempre frágiles alianzas con los régulos indígenas de las zonas mineras, fue cuando Aníbal tomó por esposa a la hija de uno de los oligarcas de Kastulo (Linares), de nombre Himilce, aunque no hay consenso en si este enlace es historia o solo leyenda. A Asdrúbal, antes de que le sorprendiese la muerte en el 221 a.C. a manos de un esclavo galo, le dio tiempo a fundar Qart Hadasht (“ciudad nueva”, hoy Cartagena), centrando en aquel nuevo e inexpugnable bastión con el mejor puerto natural del oriente hispano el centro del poder púnico en Iberia, y, lo más peliagudo, a firmar un tratado con Roma en el que se establecía el curso del río Ebro como límite de influencia en Iberia entre ambas repúblicas. Para algunos historiadores, Asdrúbal trataba más de crear un reino de estilo helenístico en Spania con capital en la robusta Qart Hadasht que mantenerse fiel y servicial a los sufetes como una mera colonia de la metrópoli, pero su temprana y traicionera muerte hace que todo esto quede en hipótesis.

Muerto su cuñado, Aníbal, que a pesar de su juventud ya se había ganado el respeto de la milicia distinguiéndose en campaña junto a su padre y cuñado, fue nombrado unánimemente por el ejército como nuevo comandante en jefe en Spania. En cambio, en la metrópoli no hubo tanta unanimidad, pues aquel rico y taimado aristócrata llamado Hannón se mostró disconforme a seguir fomentando el poder económico y militar que estaban acumulando los Barca. El tal Hannón ya había sido el rival de su padre y sería su más enconado adversario de por vida, quizá más peligroso que sus muchos enemigos romanos. Dos años tardó Aníbal en consolidar sus alianzas iberas, apaciguar el levantisco interior del territorio y prepararse para la hazaña que tenía en mente desde que le hiciese aquel solemne juramento a su padre. El pretexto idóneo le llegó desde el levante hispano. La ciudad indígena y filo-romana de Arse (hoy Sagunto) suscribió un tratado de amistad con Roma posterior al firmado por Asdrúbal. Según adujo Aníbal, aquel pacto violaba el acuerdo de no injerencia más allá del Ebro suscrito por su cuñado con el Senado romano. Además, es probable que algunas tribus carpetanas o contestanas aliadas de los cartagineses viesen con buenos ojos rebajarle los humos a la ciudad edetana, puerto y acrópolis estratégico que controlaba el comercio de toda la costa ibera entre el Ebro y Dianium (Denia) Todo estaba a favor; Aníbal tenía rehenes en Qart Hadasht de Edecón, el oligarca de Edeta, así que no habría injerencia por su parte a pesar de que Arse estuviese en su territorio. Aníbal no se lo pensó dos veces, sacó sus tropas y puso cerco a la ciudad edetana. La toma a sangre y fuego de Arse tras ocho penosos meses de asedio y encarnizada resistencia prendió la chispa que desembocaría en un pavoroso incendio: la Segunda Guerra Púnica. En realidad, Aníbal no hizo nada en Sagunto que no hubiese hecho Roma en Córcega y Cerdeña años atrás. En mi modesta opinión, el primer grave error del Senado fue subestimar al joven Barca y no enviar tropas a Hispania en respuesta a la angustiosa demanda de los saguntinos, pues la historia hubiese sido distinta si Aníbal no hubiese cruzado nunca el Ebro. Quizá el plan de Roma fue otro, hacer caso omiso a las súplicas saguntinas y no intervenir para así tener un pretexto con el que declararle la guerra lícitamente a la secular enemiga.

Tras la toma de Sagunto, una embajada liderada por Quinto Fabio Máximo se plantó frente al Consejo de Cartago demandando una explicación a la agresión que habían hecho a una ciudad aliada. Solo Hannón abogó por una salida amistosa de aquel grave incidente internacional. Máximo volvió a Roma con una declaración de guerra. En la primavera del 218 a.C., Aníbal salió de Qart Hadasht al frente de su poderoso ejército. Tito Livio nos dejó cifras exactas de la composición de las tropas que cruzaron el Ebro: noventa mil infantes, doce mil jinetes y solo treinta y siete elefantes de guerra. En un alarde de audacia, Aníbal no se encaminó hacia Italia siguiendo la costa, que estaba bien defendida, sino que subió por el Ródano durante días hasta que lo vadeó en un alarde de ingeniería militar y después desapareció entre los Alpes bien entrado el otoño, apareciendo tiempo después en la Llanura Padana y sorprendiendo a las fuerzas romanas comandadas por el cónsul Publio Cornelio Escipión, padre de quien sería su alter ego en las filas romanas.

No entraré en detalles minuciosos sobre las batallas tácticas de Ticino y Trebia, dos cómodas victorias sobre las tropas romanas que evidenciaron que haber subestimado al púnico había sido un tremendo error. El cartaginés estaba al frente de un ejército mermado por el frío y el hambre después de haber cruzado los Alpes, pero no por ello estaba derrotado. Aníbal sorprendía a propios y extraños con su peculiar visión estratégica. Dispuesto a predisponer a los pueblos itálicos contra Roma, llegó a internarse en Etruria vadeando el río Arno, lugar por donde ninguno de sus adversarios hubiera aventurado que podría pasar, sorprendiendo de nuevo a sus enemigos e infligiéndoles una nueva y humillante derrota en el lago Trasimeno. En aquel hito de audacia perdió el único elefante que había sobrevivido al paso de los Alpes y, probablemente, la picadura de un mosquito le infectó un ojo y se quedó tuerto. La encerrona de Trasimeno aquel fatal 21 de Junio del 217 a.C. le costó a Roma quince mil hombres y la propia vida del cónsul Cayo Flaminio Nepote. Cuando el ejército púnico tomó camino del sur, evitando los muros inexpugnables de Roma, muchos fueron los que le preguntaron a su comandante el por qué de aquella decisión, y se dice que Aníbal les contestó:

No he venido a luchar contra los italianos, sino a combatir a Roma en el nombre de los italianos

Cierto era que Aníbal no se había llevado consigo arietes, torres y escalas desde Iberia, así que supongo que montar un nuevo asedio de dudoso éxito a una ciudad tan grande se le antojó tan inútil como había resultado el largo sitio saguntino, donde en vez de oro y esclavos solo se granjeó muerte y destrucción. Como medida extraordinaria de emergencia, el Senado romano optó por nombrar dictador a Fabio Máximo, conocido también desde entonces como Cunctator (“el que retrasa”) y apodado el “Escudo de Roma” por su táctica defensiva a ultranza, acosar y bloquear al enemigo y evitar nuevas e inciertas batallas campales. Aquella polémica estrategia dio sus frutos hasta que la paciencia de su impulsivo magister equitum, Marco Minucio Rufo, se agotó, consiguió poderes del Senado para actuar por su cuenta, se enfrentó a Aníbal en Geronium (cerca de la actual Molise, en Apulia) y salió derrotado por una nueva argucia del cartaginés, salvándose de un exterminio total solo por la rápida intervención de Fabio Máximo. Tras aquel nefasto día, Rufo renunció a su cargo y puso sus cuatro legiones bajo el mando del dictador.

Al año siguiente, ya sin Máximo como dictador, dos nuevos cónsules fueron elegidos para conjurar la permanente amenaza de Aníbal, el prudente Lucio Emilio Paulo y el impulsivo Cayo Terencio Varrón. Cómo sería de ingente el ejército que ambos recibieron para que Polibio escribiese:

El Senado determinó llevar a ocho legiones al campo de batalla, algo que Roma no había hecho antes, cada legión formada por cinco mil hombres más los aliados. (…) La mayoría de sus guerras se deciden por un cónsul y dos legiones, con su cuota de aliados; y raramente emplean las cuatro al mismo tiempo en un único servicio. Pero en esta ocasión, tan grande era la alarma y el terror de lo que podría suceder, que decidieron enviar no cuatro sino ocho legiones al campo de batalla

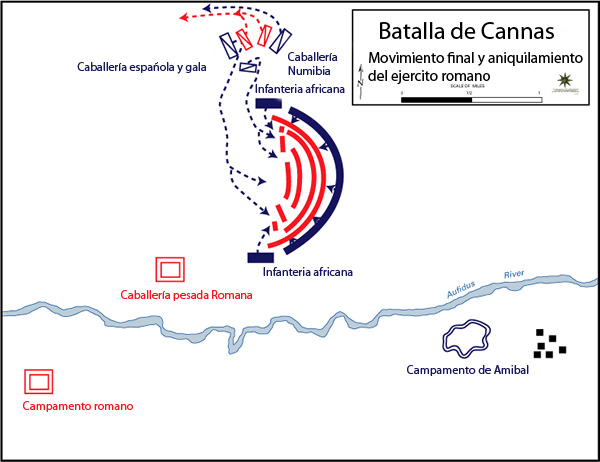

En efecto, el montante del ejército romano y sus aliados rondaría los noventa mil efectivos, de los cuales cerca de seis mil serían équites, cifra inaudita hasta aquel momento. Aníbal, muy bien informado por su amplia red de espías y confidentes de lo que se estaba tramando en Roma, y lo más importante, del temperamento de quienes dirigirían aquel ejército, fue quien provocó una de las batallas más trascendentes de la historia y solo por ella misma meritoria de centenares de ensayos y debates. A finales de primavera, Aníbal salió de Tarentum y tomó por sorpresa uno de los depósitos de suministros más importantes del sur de Italia situado en la ciudad de Cannas. Aquel golpe de mano obligó a los dos nuevos cónsules a mover sus tropas hacia el sur para enmendar el inconveniente. Lo que Varrón y Paulo no sabían es que Aníbal medía el tiempo con suma exactitud, pues sabía que, por las leyes de Roma, el mando del ejército cambiaba a diario entre los dos cónsules y sus aviesos planes dependían de que Varrón ostentase el mando supremo cuando ambos ejércitos tuviesen que llegar a las manos. El 1 de Agosto Aníbal presentó batalla a Paulo cerca de Cannas, produciéndose una escaramuza cuando la caballería cartaginesa impidió abastecerse de agua a los romanos. Con un ejército de noventa mil soldados más todos los esclavos y seguidores que lo secundaban, no tener agua equivalía a ser derrotado sin lanzar ni una jabalina. El 2 de Agosto del 216 a.C. fue Cayo Terencio Varrón quien sacó al colosal ejército romano y lo formó con los púnicos a una milla en frente y la caballería a su izquierda. Atrás quedaron solo unas pocas fuerzas de reserva de las legiones del cauto Paulo para custodiar el campamento y proteger la ruta de suministros. Frente a él estaba formado el ejército multiétnico de Aníbal, con los fieros galos e iberos en primera línea, la infantería pesada cartaginesa en retaguardia y la caballería númida y celtíbera en su ala derecha, justo frente a la enemiga. La proporción era casi de dos a uno a favor de los romanos.

La batalla se libró en dos fases. La primera línea de Varrón avanzó hacia la delgada línea púnica, que poco a poco se fue curvando y cediendo a la presión romana. Aquel éxito espoleó todavía más el ansia de triunfo de Varrón, relamiéndose pensando en su triunfo y lanzando a toda la infantería hacia el centro enemigo tratando de quebrar aquella línea presuntamente débil. Entonces fue cuando la experta caballería celtíbera y númida comandada por Asdrúbal y Hannón puso en fuga a la romana, dejando a merced de los púnicos la retaguardia de Varrón y Paulo. Culminada la maniobra, Aníbal dio paso a su plan de exterminio: la caballería cargó contra las legiones por su retaguardia mientras que los galos e iberos fueron asistidos en sus flancos por la soberbia infantería pesada cartaginesa, apretando los extremos de la U letal que Aníbal había diseñado. Los iberos, esgrimiendo con arte sus falcatas y espadas cortas, sajaban, pinchaban y empujaban al amparo de sus grandes escudos ovalados, matando sin tregua ni respiro, ayudados por las astas púnicas de la infantería pesada y los venablos de la caballería númida. Modernas recreaciones consideran la velocidad de exterminio en seiscientos legionarios muertos por minuto. Aníbal dio órdenes a la primera línea de mutilar primero para matar más tranquilamente después, así que sus galos e iberos sajaban tendones y avanzaban pasando por encima de los romanos heridos, dejándole el descabello al compañero de atrás. Fue la puesta de sol la que marcó el fin de la matanza. Sobre catorce mil romanos pudieron escapar al destino que corrieron el resto de sus compañeros de filas. Se calcula que Roma perdió en un solo día cerca de setenta mil hombres, decenas de tribunos, ochenta senadores, los dos cónsules salientes y el propio Paulo… ¡El 85 % del su ejército! Aníbal, pese a su inferioridad numérica, solo perdió seis mil hombres, menos del 10% que sus enemigos. Cannas tiene el dudoso honor de ser una de las diez batallas más sangrientas y mortíferas de la historia; además, el despliegue táctico de Aníbal fue tan magistral que se sigue estudiando como modelo de éxito en academias militares de prestigio. La frase “¡Otra vez Cannas!” siguió siendo utilizada por los militares de todos los tiempos hasta la Primera Guerra Mundial ante la evidencia de caer en una trampa envolvente.

Pero aquella rotunda victoria no le sedujo lo suficiente para llevar su ejército frente a Roma y asediarla, pues seguía careciendo de material adecuado de poliorcética con el que acometer tan arriesgada acción. Instigado por su amigo Maharbal, uno de sus más fieles lugartenientes, a que le diese el golpe de gracia a la indefensa Roma, Aníbal optó por mantener la posición y esperar los ansiados refuerzos que el Consejo de Cartago, influenciado por Hannón, seguía sin enviarle. Se dice que fue entonces cuando su comandante de caballería le dijo:

Verdaderamente, los dioses no han querido dar todas las virtudes a la misma persona. Sabes sin duda, Aníbal, cómo vencer, pero no sabes cómo hacer uso de tu victoria

Quizá el númida tenía razón. Poco después, Tarentum y Capua revocaron su alianza con Roma en cuanto las noticias de Cannas se propagaron por Italia, así como todas las ciudades estado de la Magna Grecia y los pueblos sometidos del sur, aunque la espera del Barca sería en vano; nunca llegaron refuerzos desde Cartago en suficiente medida para suplir las severas bajas sufridas en Ticino, Trebia, Trasimeno y Cannas. Ni siquiera los doscientos anillos de oro de los aristócratas romanos caídos en batalla que Aníbal envió al Consejo de los Cien como regalo pudieron doblegar la férrea negativa de Hannón y sus partidarios más conservadores a gastar los recursos de Cartago en el ego de los Barca. La guerra nunca ha sido buena compañera de viaje del comercio y aquellos hombres no eran guerreros, eran ricos mercaderes… Poco a poco, mes a mes, propiciado por su propio éxito, Aníbal venció a los romanos una y otra vez de forma arrolladora pero sin lograr que ninguna de sus denigrantes victorias lograse que el Senado implorara la paz (palabra que llegó a estar prohibida). Roma había perdido en tres años un quinto de su población masculina mayor de diecisiete años, pero ni un ápice de su honor y terquedad. Uno de los oficiales más locuaces de Aníbal llamado Cartalón viajó a Roma para negociar con el Senado, pero su discurso fue directamente rehusado.

La nueva generación de cónsules encargada de luchar contra Aníbal aprendió que no debían presentarle más batallas a campo abierto, al menos no mientras la estrategia envolvente de Aníbal fuese tan superior; que el próximo comandante en jefe de las legiones no tenía que alternar sus decisiones con nadie (cuestionaba la dualidad de mando) y, por el desgaste brutal de luchar en casa, tenían la necesidad de llevar la guerra a territorio enemigo, donde su pueblo y suministros fuesen los castigados por el expolio de ambos bandos -enviar más tropas a Hispania y desembarcar en África-.

Por no extenderme más, resaltaré que, a pesar de la muerte del cónsul Marcelo años después en una nueva victoria intrascendente para los objetivos de Aníbal en Italia, el joven Publio Cornelio Escipión, hijo del cónsul muerto en Hispania, acabó dando un brillante golpe de mano a Asdrúbal capturando por sorpresa Qart Hadasht, la capital del emporio cartaginés en Hispania. Tras aquel inesperado éxito y la posterior campaña, los púnicos fueron derrotados y expulsados de Hispania y la nueva tesitura invitó al Senado a darle plenos poderes a aquel joven y arrogante militar para que desembarcase su ejército victorioso en África y pudiese forzar el retorno de Aníbal a su patria, como al fin sucedió en el 204 a.C. gracias a la defección del príncipe Masinisa de Numidia, un aliado de Cartago hasta que entró en conflicto con Sifax, otro régulo rival que apoyaba a los púnicos. Habiendo perdido todos los puertos de Italia, incluido Locri, embarcó como pudo a sus quince mil veteranos y puso rumbo a casa.

Escipión, firmemente posicionado en África gracias a sus nuevos aliados, le propuso al Consejo de Cartago unas condiciones de paz tan inaceptables que no tuvieron más opción que entregar el control del ejército a Aníbal, recién llegado, a pesar de la oposición frontal del Hannón a que el conflicto con Roma se eternizase en terreno púnico. La fecha y el lugar elegido para aquella batalla decisiva fue el 19 de Octubre del 202 a.C. en una planicie cercana a la actual Túnez llamada Zama. En aquel polvoriento páramo fue donde Aníbal padeció su única derrota en campo abierto. Sus ochenta elefantes de guerra cargaron contra el centro romano, pero Escipión había ensayado hasta la saciedad una maniobra evasiva que la primera línea romana ejecutó a la perfección, dejando pasillos por los que entraron los paquidermos y fueron asaeteados y neutralizados. Con los elefantes fuera de juego, los jinetes de Masinisa desintegraron las alas de caballería cartaginesa y cargaron por la retaguardia de Aníbal. El desastre fue total. Los cartagineses perdieron cuarenta mil hombres frente a las mil quinientas bajas que recontó Escipión.

El propio Aníbal fue el encargado de firmar el tratado de paz con Escipión y aceptar lo que sus propios camaradas del Consejo habían calificado antes como inaceptable: Cartago perdía todo territorio fuera de África, no podía declarar la guerra a ninguna nación sin el consentimiento de Roma, debía de entregar la flota militar, reconocer al traidor Masinisa como rey de Numidia y aceptar las fronteras que éste determinase entre ambos estados, pagar a Roma diez mil talentos de plata (260.000 Kg) en concepto de indemnización de guerra durante los siguientes cincuenta años y entregar cien rehenes entre las mejores familias cartaginesas como garantes del tratado. Aquellas condiciones eran en equivalencia tan humillantes o más que el Tratado de Versalles que tuvo que firmar Alemania después de su derrota en la “Gran Guerra”. Roma había perdido medio millón de hombres en los veinte crudos años de “gran guerra mediterránea” y exigía una compensación propia del gran sacrificio que había supuesto aquella victoria.

Tras la catástrofe que convirtió a Roma en la potencia hegemónica del Mediterráneo, Aníbal permaneció seis años más en Cartago como miembro del Consejo y cabeza del partido demócrata, en dura oposición al partido de los oligarcas que presidía su eterno adversario Hannón. Su caída en desgracia devino de su propuesta de que fuesen los sufetes, y no el pueblo cartaginés, quienes pagasen anualmente de sus propias fortunas el astronómico tributo de Roma, pues ellos eran quienes lo habían aceptado. En un nuevo conato cainita, fue el propio Consejo quien denunció a Aníbal ante el Senado, aduciendo como excusa que su correspondencia con el rey Antíoco de Siria era nociva para sus mutuos intereses. Aníbal acabó exiliándose voluntariamente en la corte del rey de Siria aquel mismo año donde sirvió como su consejero y estratega. Tiempo después acabó sirviendo como jefe mercenario para los reyes helenísticos de Armenia y Bitinia hasta que se suicidó en Libyssa (hoy Gebze, en Turquía) en el 183 a.C., justo antes de que su traicionero anfitrión, el rey Prusias I de Bitinia, se lo entregase en bandeja al embajador romano. Azares del destino, Aníbal murió el mismo año en el que también lo hizo su noble rival, Publio Cornelio Escipión, que desde su victoria en Zama fue llamado El Africano y cuyos adversarios políticos en Roma, encabezados por el ultraconservador Marco Porcio Catón y otros seguidores del agrio Fabio Máximo, propiciaron su ruina. Los dos genios tácticos de su época compartieron por igual la admiración de sus enemigos y la envidia de sus compatriotas.

Archienemigos de Roma de Gabriel Castelló

No Comment