Desde que el ser humano dominó el fuego y aprendió a fabricar armas golpeando o puliendo piedras, o trabajando madera o huesos de animales, la tecnología y la guerra han mantenido una incesante relación simbiótica en la que la práctica bélica ha servido para fomentar la innovación, en tanto que la introducción de soluciones tecnológicas nuevas ha transformado la forma de hacer la guerra. Con el objetivo de ser más letales, protegerse frente al enemigo o matar desde más lejos, durante las dos Grandes Guerras el wolframio y el molibdeno fueron la avanzadilla de una verdadera revolución de los metales que se desarrollaría a lo largo del siglo XX y que continúa hoy en día con las llamadas tierras raras.

Cuenta Juan Eslava Galán, en su libro «Los años del miedo«, una anécdota de un paisano gallego que se encontraba preparando los aperos para salir a segar el heno, cuando un lujoso coche llegó hasta la puerta de su casa. Se apearon de él dos tratantes de la comarca y un señor trajeado con un elegante abrigo y un sombrero de ala.

Los tratantes, conocidos del paisano, se acercan y le dicen que el caballero -para más datos alemán- le quiere comprar su casa. Antes de que el paisano los mande «al carallo», le dicen:

Pero sólo las paredes. Se lleva las piedras y a ti te queda el solar para hacer otra casa. Te paga 20.000 reales. Con este dinero te puedes hacer otra casa más grande y te sobra la mitad.

El labriego no lo ve claro, no puede ser que alguien me ofrezca tanto dinero por unas piedras. Vale que tienen un brillo especial cuando les da el sol, pero las hay a patadas. Al final, los tratantes logran convencerlo. Al cabo de unos días, llega el alemán con el dinero y la cuadrilla que le acompaña derriban la casa y cargan las piedras en camiones.

La particularidad de las piedras con las que el paisano había construido su casa era que tenían un alto contenido en wolframio, también llamado tungsteno, un mineral estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Pues porque su punto de fusión es el más alto de todos los metales, superior a los 3400°C; el punto de ebullición es el más alto de todos los elementos conocidos; después del diamante, es el elemento más duro; es muy resistente a la corrosión; tiene una elevada resistencia térmica y gran conductividad. Vamos, el «ingrediente» perfecto para endurecer la punta de los misiles con las que atravesar los blindajes enemigos, así como para reforzar los blindajes y que los misiles contrarios no los perforasen.

Cuando sus reservas de wolframio se agotaron, y dado que no poseían minas de ese metal en su territorio, los alemanes utilizaron todos los medios a su alcance para conseguirlo y dirigieron su mirada hacia Portugal y España, sobre todo a Galicia, los únicos países europeos que tenían menas de wolframio. Cuando los aliados entraron en el mercado, no porque lo necesitasen para su industria de guerra —que no lo necesitaban por contar con suficientes fuentes de aprovisionamiento — sino para reducir las partidas que llegaban a la Alemania nazi, los precios del wolframio se dispararon.

De esta forma, Galicia se llenó de agentes alemanes dispuestos a conseguir el wolframio a cualquier precio y de espías aliados decididos a evitarlo. Las minas de la comarca de Carballo pasaron a tener una importancia estratégica desconocida hasta aquella época, cuando el precio del mineral se multiplicó por cien, lo que propició que se crease una extensa red de contrabando y de minas clandestinas. En ese 1943, el mineral en cuestión se había convertido, en términos de su valor, en el primer producto español exportado, y alcanzó su máximo precio: 285.000 pesetas por tonelada. Sin embargo, la situación dio un giro espectacular en la primera mitad de 1944, cuando los aliados exigieron —por iniciativa de Estados Unidos— a España que dejase de vender wolframio a los alemanes bajo la amenaza de corte del suministro de productos petrolíferos y a la que Franco se resistió hasta finales de abril de ese año. Fue durante este intervalo cuando se produjo el citado corte. Posteriormente, con la casi imposibilidad de hacer llegar el wolframio a Alemania por la ocupación aliada del territorio francés, fue desapareciendo el comercio con este país. Lo que, sumado al cese de las adquisiciones aliadas, provocaría el fin de la fiebre del wolframio.

Y si el protagonista de la Segunda Guerra Mundial fue el wolframio, el de la Primera, con un guion muy similar, sería el molibdeno.

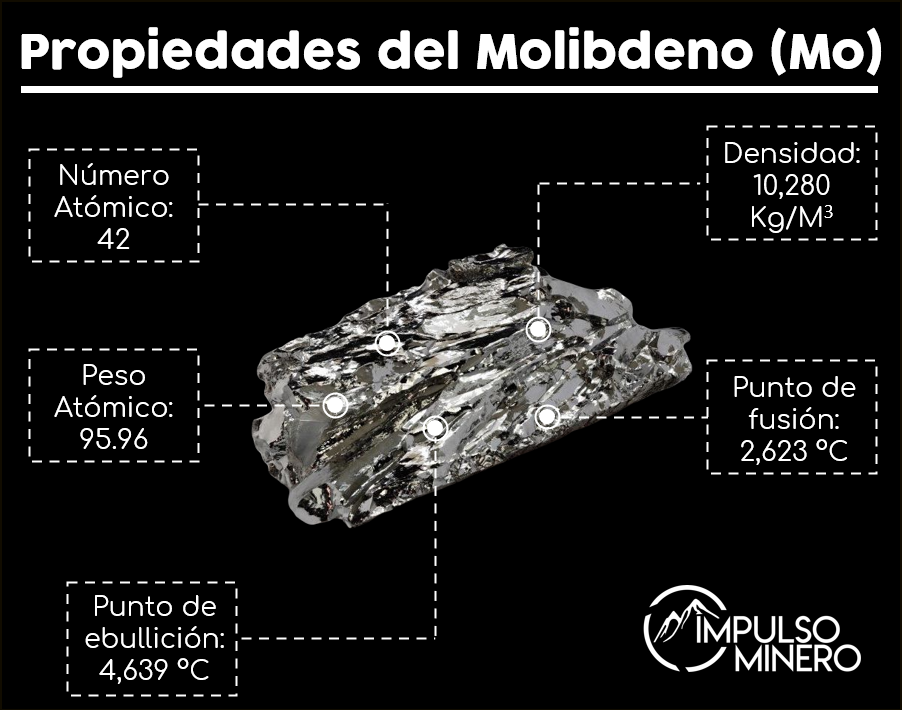

Químicamente, el molibdeno guarda una relación estrecha con el wolframio, compartiendo la capacidad de formar aleaciones muy duras con el hierro y con otros elementos. Las características más notables del molibdeno son su elevado punto de fusión (2623 °C) y su baja expansión al calentarse. Esto significa que el molibdeno resulta un buen material para usar cuando se necesita resistencia y estabilidad a altas temperaturas, por ejemplo en los hornos… o en los cañones Gran Berta.

La fábrica de armamentos alemana Krupp construyó en 1914 este gigantesco cañón de 70 toneladas que disparaba obuses de hasta 830 kg de peso a una distancia de 12 kilómetros. Además de tener que transportarlo desmontado, por su tamaño y peso, y tener que emplear a unas 200 personas durante seis horas en volverlo a montar, tenía un problema operativo: para lanzar esos proyectiles tan pesados se necesitaba emplear enormes cantidades de pólvora que generaban un calor abrasador que podía deformar el tubo e incluso resquebrajarlo. Así que, había que limitar el número de disparos y no «sobrecalentar» al monstruo. Y aquí es donde Krupp introdujo el molibdeno para reforzar el acero y convertir a la segunda generación de cañones más resistentes y destructivos.

Y se vuelve a repetir la historia: Alemania no tenía minas de molibdeno y sus reservas se agotaban. De hecho, el único suministro a nivel industrial se encontraba en una mina de Bartlett Mountain, en Colorado (Estados Unidos). Así que, había que hacerse con aquella mina a la que, hasta la fecha, nadie había prestado atención. Los alemanes crearon una división americana de la compañía Metallgesellschaft -con minas, fundiciones y refinerías por todo el mundo-, bajo el «zalamero» nombre de American Metal. Debido a su neutralidad, el despistado gobierno norteamericano no puso trabas en un principio a que la sucursal de patriótico nombre enviase a uno de sus ejecutivos a intentar negociar el suministro de molibdeno, sin reparar en que el directivo, de nombre Max Schott, era en realidad un agente alemán cuyo única misión era hacerse con toda la producción de la mina. A partir de ese momento, en Bartlett Mountain se pudo asistir a una especie de western que incluía pistoleros, extorsiones y emboscadas, hasta que, según Schott, el propietario de la mina, Otis King, «accedió» -voluntariamente- a venderla a American Metal por 40.000 dólares.

Todo cambió cuando en 1917 los franceses y los ingleses se hicieron con algunas piezas de artillería germanas y por un proceso de ingeniería inversa averiguaron la particularidad de aquel acero. ¡Estaban siendo machacados por culpa del molibdeno extraído en una mina de su propio aliado! -recordemos que EEUU entró en la Primera Guerra Mundial ese mismo año-. Los federales tomaron el control de la mina, cerrando las instalaciones de la pintoresca American Metal y acabaron para siempre con sus actividades. Pero el daño ya estaba hecho…

P.D.: Se habla, se dice, se comenta que, a pesar de que los químicos del siglo XVIII lo seguían confundiendo con plomo, en el siglo XIV un herrero japonés añadía a sus espadas samurái un poco de molibdeno. Eran las más codiciadas del mundo. Este hombre murió sin revelar su secreto, con lo que las espadas perfectas dejaron de fabricarse y no se supo su secreto hasta 500 años después.

Fuentes: La cuchara menguante – San Kean; Minería sostenible de Galicia; El molibdeno, el «Gran Berta» y el western de Colorado;

Genial entrada, como siempre.

Como físico, me ha hecho gracia el comentario de la primera inforgrafia: «repele la energia nuclear»

[…] Lectura completa en Historias de la Historia 2342 ♥️ […]

¡Gran artículo sobre el impacto del wolframio y el molibdeno en las guerras mundiales! Desde entonces, siempre he tenido curiosidad por cómo dos elementos tan específicos pudieron cambiar el rumbo de la historia. La anécdota del paisano gallego agrega un toque humano fascinante. Con lo avanzada que está la tecnología ahora, ¿crees que todavía necesitamos estos minerales para la guerra? Y sobre el precio del wolframio, he visto algunos datos de https://world-prices.com/es/spain/prices, aunque no sé si son del todo actuales. ¡Gracias por la información tan detallada!