Cuando en abril de 1945 los rusos liberaron el campo de Ravensbrück en Alemania, el más grande creado para mujeres por el régimen nazi, parecía que terminaba el horror para ellas, pero no fue así. Además de lo ocurrido en el resto de campos (hambre, enfermedades, asesinatos, vejaciones, esterilizaciones y experimentos), en Ravensbrück había ocurrido algo más, y sus protagonistas decidieron callarlo. ¿Qué ocurrió?

Desde su apertura en mayo de 1939 hasta su liberación, más de 130.000 mujeres de diferentes nacionalidades pasaron por ese horrible lugar. Al contrario que en el resto de campos, en Ravensbrück las mujeres judías eran una minoría; la mayoría de las recluidas habían llegado allí por los «delitos» de ser comunistas, opositoras al régimen nacionalsocialista, gitanas o calificadas por las SS como de conducta asocial (prostitutas). Con el transcurso de la contienda, a Ravensbrück también llegaron prisioneras de guerra y mujeres apresadas por participar en la resistencia de los países ocupados o directamente en el frente. Horror, desesperación, muerte… y mucha solidaridad y apoyo entre ellas para seguir vivas. Tras más de cuarenta años de silencio por la vergüenza y la humillación, se descubrió que aquel reducto también había sido el lugar de reclutamiento para los burdeles que se crearon en los campos nazis a partir de 1942. En total, se abrieron diez burdeles, el mayor de ellos en Auschwitz, donde llegaron a trabajar hasta 21 mujeres a la vez. El último prostíbulo se abrió a principios de 1945, poco antes del fin de la guerra. Y no me refiero a violaciones en territorios ocupados o prostitución forzada para la satisfacción de los soldados —una constante en cualquier conflicto bélico—, sino de burdeles para incentivar y recompensar a los prisioneros que trabajaban en las fábricas de armamento.

Cuando las SS visitaban Ravensbrück para hacer la selección de las mujeres que se enviarían a los campos, iban acompañados de la supervisora del centro, Irma Grese. Esta joven, de apenas 19 años y cara angelical, destacó por su crueldad y sadismo ganándose el sobrenombre de «la bestia bella» o «el ángel de la muerte». Para que todo el mundo viese lo guapa que era, gustaba de pasearse con su uniforme impecable, su pelo rubio platino perfectamente peinado, pistola en el cinto y, cual ama de sadomaso, botas altas y una fusta. El problema era cruzarse en su camino, porque podías terminar en un prostíbulo, en una cámara de gas o, por simplemente tener una bonita figura, muerta allí mismo de un disparo en la cabeza o fustigada hasta arrancarte la piel a tiras.

Durante el proceso de selección se seguían criterios de presencia y salud, descartando a las enfermas y las musulmanas (así llamaban a las prisioneras famélicas o demacradas), y también prevalecía la raza; es decir, se seleccionaban alemanas para los alemanes o eslavas para los eslavos —las judías quedaban descartadas, ya que su final era las cámaras de gas—. Algunas obligadas, otras bajo la promesa de ser liberadas en seis meses, las mujeres eran adecentadas, se les daba alguna ración de comida extra y eran llevadas a los diferentes campos donde debían trabajar en turnos de dos horas. Los prisioneros «premiados» debían pasar un reconocimiento médico para descartar alguna enfermedad venérea antes de poder entrar en los habitáculos. Transcurridos quince minutos, sonaba una campana y los hombres debían abandonar el recinto para que otro ocupase su lugar —ocho o diez hombres al día por cada una de las mujeres—. Transcurridos los seis meses… eran devueltas al campo Ravensbrück, donde llegaban rotas, humilladas y con la mirada perdida. Ya no eran mujeres, eran fantasmas.

Las mujeres que habían sido humilladas y también los hombres, avergonzados por participar en aquel miserable episodio, todos callaron durante más de 40 años pensando que el tiempo y el silencio harían más fácil poder sobrevivir con aquel estigma grabado en su conciencia. Los nazis tuvieron la capacidad de convertir a sus propias víctimas (prisioneros) en verdugos de las mujeres.

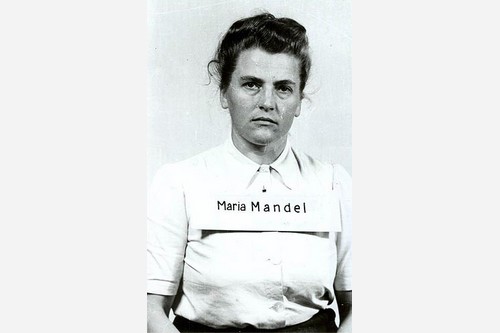

En este mismo campo, como jefa de vigilantes, estaba María Mandel (la Bestia) que, según los testimonios de los supervivientes, parecía que compitiese con Irma para ver quién era la más cruel en el trato con las prisioneras. Se perpetraron las más macabras vejaciones, torturas y crímenes que podamos llegar a imaginar, y María Mandel fue la supervisora de este infierno. Lo más curioso es que cuando llegó a Ravensbrück su trabajo era formar a otras compañeras en ¡¡¡tareas administrativas!!! Pero ya se sabe que la cabra tira al monte, y no hizo falta mucho para darse cuenta de que lo suyo era lo de atormentar. Además, María no era partidaria de delegar, por lo que estaba siempre al pie del cañón, incluso cuando se pasaba revista. Más te valía no mirarle a los ojos, porque si a Irma le iba la fusta, María era más de látigo. Este salvajismo provocaba en el resto de prisioneras mucho miedo, y no hay muro más alto ni foso más hondo que el miedo. De esta forma, el control sobre las presas era más fácil, circunstancia aplaudida por los supervisores de los campos. Lo que retroalimentaba, e incluso fomentaba, esta forma de actuar inhumana. De hecho, debió impresionar a sus jefes porque la enviaron al campo de exterminio de Auschwitz, donde tuvo el poder absoluto sobre la vida de miles y miles de prisioneras.

Todas estas zorras, y que me perdonen las raposas, estuvieron ejerciendo sus miserables trabajos en diversos campos y, la siguiente, lo hizo en el campo de concentración de Buchenwald, uno de los primeros y más grandes en territorio alemán. Además de repetirse en este campo las particularidades del resto, en este rincón olvidado de la mano de Dios, de Alá y, sobre todo, de Yahvé, también se utilizó a los prisioneros como sujetos de experimentos con fármacos y tratamientos de enfermedades, como pruebas de compuestos de inmunización y anticuerpos para la prevención y tratamiento de enfermedades contagiosas como la malaria, el tifus, la tuberculosis o la fiebre amarilla; además de exponerlos a gases químicos para probar posibles antídotos. Y al frente de este perverso lugar estaba el comandante Karl Otto Koch acompañado de su joven esposa Ilse Koch. En teoría, las esposas de los comandantes de los campos no tenían más deber que el de ejercer de amas de casa y madres, pero Ilse Koch era distinta, ella disfrutaba implicándose hasta en los más nimios detalles del día a día de Buchenwald, sobre todo en los que tenían que ver con torturar, humillar y matar. Normal que la llamasen la zorra de Buchenwald.

Y parece ser que allí también se practicó la bibliopegia antropodérmica, la técnica de encuadernar libros con piel humana. Todas las miradas, lógicamente, apuntan a nuestra protagonista que, siendo joven, había trabajado como dependienta en una librería y parece que llevó su pasión por los libros hasta su nuevo hogar. Una mujer que demostró que su sadismo no tenía límites y a la que se atribuyeron miles de muertes mediante técnicas de tortura, a cuál más despiadada. Una vez muertos, los desollaba y con la piel encuadernaba libros y confeccionaba pantallas de lámparas y carteras que regalaba a sus amistades. Se dice que obligaba a desnudarse a los prisioneros para ver si llevaban algún tatuaje que le gustase para adornar alguna de sus confecciones, en ese caso… el prisionero desaparecía. Su macabro sentido estético incluía también cabezas reducidas como pisapapeles. Entiendo que con este personaje se pueda pensar que todo es excesivo y que, pasado cierto límite, se puede echar toda la mierda que quieras porque, aunque sea la mayor de las atrocidades, ya nadie va a planteare si es verdad o no. Pues hay una prueba que puede confirmar que el matrimonio Koch pudo hacer todo esto e incluso más, y es que en 1941 tuvieron que rendir cuentas ante un tribunal de las SS por crueldad excesiva y deshonor. Sí, sí, habéis leído bien: las SS los juzgaron porque se les había ido la mano. Como era de esperar, ante la falta de testimonios en su contra (¡a ver quién era el guapo que testificaba para condenarlos!), la cosa quedó en apenas un apercibimiento y siguieron a lo suyo en el campo. Pero no todo iba a ser muerte y sadismo, también había actividades de esparcimiento en el entorno laboral y que los Kock se encargaban de proporcionar, como el zoo que construyeron a escasos metros de la alambrada electrificada para que sus guardias se entretuviesen con sus familias o como las orgías que la señora de la casa organizaba con las mujeres de otros oficiales y en las que eran (amablemente) invitados a participar los subordinados de su marido, e incluso en alguna ocasión algún prisionero tomó parte para ser humillarlo y vejado. Aquel campo era una misma moneda con dos caras, el placer y el dolor.

Como os he dicho, la condena no fue muy dura (que se dejasen de regalar aquellos macabros detallitos de piel humana y que no hiciesen tanto ruido), e incluso les sirvió para venirse arriba y pensar que eran los dueños del campo y que podían hacer todo lo que quisiesen. Así que, empezaron a malversar fondos del campo y desviar el dinero confiscado a los prisioneros a sus propias cuentas. Y ahí se cayeron con todo el equipo, porque una cosa es que seas sanguinario, cruel, perverso… y otra muy distinta que defraudes al Tercer Reich. Eso no se lo iban a consentir. En 1943 la corte nazi sentenció a Karl a morir fusilado, mientras su esposa fue condenada a cinco años de prisión que consiguió que se conmutase, tras una interpretación genial de una futura viuda compungida que había entregado su vida a la causa nacionalsocialista.

Ilse Koch fue diferente hasta en el final de su historia. Así como Irma Grese y María Mandel fueron capturadas, juzgadas, condenadas por crímenes contra la humanidad y ejecutadas, Ilse se suicidaría tras varios años en prisión. Pese a su régimen de aislamiento al que fue sometida hasta ser juzgada en 1947, cuando fue trasladada a la sala del juicio la sorpresa fue mayúscula al comprobar los presentes que estaba embarazada de su cuarto hijo. Independientemente de esta concepción de algún espíritu, fue juzgada y condenada a cadena perpetua. Apeló… y ganó. Un año después, el general Lucius Clay, gobernador militar de la zona de ocupación estadounidense, conmutó la cadena perpetua por 4 años de prisión por considerarse dudosos los testimonios y las pruebas en su contra, lo que provocó gran revuelo e indignación a nivel internacional. Se abrió una investigación y se concluyó que debía ser juzgada por un tribunal alemán que, ahora sí, volvió a condenarla a cadena perpetua. Y allí estaba, cuando en 1967, un joven de 20 años solicitó permiso para visitarla. Era su hijo Uwe, el que había sido concebido en prisión que, al enterarse de quién era su madre, quiso conocerla. Lo único que se sabe de aquel encuentro fue que a los pocos días Ilse se ahorcó en su celda con unas sábanas sin mostrar arrepentimiento alguno y después de escribir:

No hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación.

Basura de propaganda gringa. Otro guión de Hollywood. Otra forma más de resistirse a la indagación histórica neutral y de negar el pan y la sal, así como la palabra, al acusado. Otra forma más de ensalzar a «los buenos» y denigrar todo lo que Europa en cuanto Europa supone.

«No hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación.»

Ja, ja, ja…ESO CREES TU!

Joy Division. La Casa de las Muñecas, Ka-tzetnic. Interesante para incluirlo en el artículo.

No creo que haya sido un lugar liberado de dios o alá o como lo quieras llamar, el sadismo, el terror y la tortura es el sello del cristianismo.