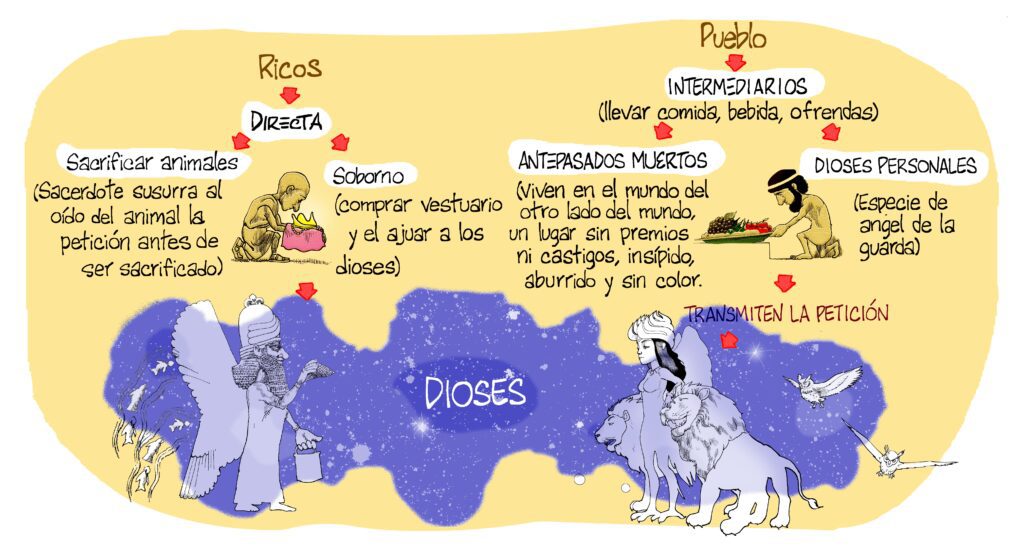

La religión sumeria llegó a tener más de 3.600 dioses. Algunos de ellos, los principales, representaban elementos de la naturaleza, como el aire, el sol o la luna. Otros, pasiones y acciones humanas, como el amor, la justicia o la literatura. Cualquier actividad estaba minuciosamente representada por algún miembro del panteón, aunque fuera menor. Los cereales, el cultivo de los mismos, la lluvia o los canales de riego, el horneado del pan, la construcción de hornos y de ladrillos para los hornos… Incluso, cada ser humano disponía de un dios personal e intransferible, sin nombre concreto, pero al que podían recurrir como intermediario a la hora de solicitar favores a un dios más importante, concepto éste que nos recuerda al del “ángel de la guarda” de la cultura judeocristiana.

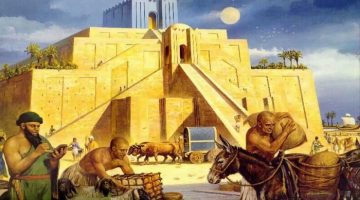

Los sumerios pensaban que los seres humanos habían sido creados para servir a los dioses, para suministrarles todo aquello que los vagos con tiara de cuernos no eran capaces de producir, desde comida hasta un simple mondadientes. Todo en la vida de un ciudadano estaba destinado al servicio último de una divinidad. ¡Hasta el pago de impuestos tenía una cierta significación religiosa! Cada ciudad disfrutaba de un dios o diosa rectores que actuaban como protectores, y que vivían junto a sus protegidos, no sólo en espíritu, sino en vivo y en directo. Para conseguir esta cercanía, el dios tenía sus aposentos en el recinto del templo principal, y esas estancias a veces se diferenciaban poco de las de un gobernante humano. Sabemos por tablillas babilónicas que el dios Marduk disponía no solamente de unas cómodas habitaciones en lo alto del zigurat de Babilonia, sino de un lujoso dormitorio y unas cocinas. Todo un ático con solárium en la mejor zona de la ciudad, y con preciosas vistas al río. El dios Enlil, en su templo de Nippur, se jactaba de un gran comedor con una despensa anexa famosa por la calidad de su cerveza.

Los dioses se comportaban como un monarca terrenal. Incluso se permitían visitar a sus parientes. Aunque cada ciudad tenía su divinidad principal, en los recintos sagrados solían existir templos de otros dioses. Así, por ejemplo, en el recinto sagrado de Ur se levantaba un templo de Enki, otro de Enlil y otro de Ishtar. Esto permitía el establecimiento de relaciones comerciales y de amistad entre distintos cleros. Al ser una religión donde había un dios hasta para el dolor de oídos, a los sacerdotes no les costaba gran cosa acoger a los colegas servidores de otro dios. Cuando el monarca acadio Naram-Sin acometió la conquista de la parte alta de los ríos Tigris y Éufrates, no tuvo problema en adoptar el culto al dios Dagán, típico de la zona de Mari, y en algunas ciudades del sur se construyeron templos a dicho dios.

Los dioses sumeroacadios se llevaban bastante bien entre sí, y cada cuatro o cinco años, previo acuerdo entre el clero de dos recintos, un dios realizaba una procesión al santuario de un pariente. De esta forma, el dios Enlil de Nippur podía visitar a su hijo Nannar, en su ciudad de Ur. Este tipo de procesiones eran todo un acontecimiento para las ciudades implicadas. El dios visitante viajaba en una flotilla de barcos, acompañado por una selección de miembros de su clero, y obviamente, debía ofrecer una imagen que impactara, por lo que los barcos se construían con todo cuidado. Los más elegantes procedían de los astilleros de Eridu, y no eran nada baratos, pues se les adornaba con telas de colores y se les policromaba. El dios se resguardaba del sol en un bello templete, rodeado por el alto clero, que tenía el privilegio de viajar en primera clase. Por el camino, el dios se detenía en los templos principales de las ciudades por las que se pasaba, para cumplimentar a sus iguales con el correspondiente intercambio de regalos. En muchas ocasiones, el viaje se desviaba y en vez de una ruta directa seguía una distinta, larga y tortuosa, para pasar por varios templos principales, pues el número de dioses cumplimentados por el camino aumentaba el prestigio de la visita. Al llegar a la ciudad de destino se organizaban entre siete y diez días de procesiones, recitales musicales y poéticos y actividades deportivas. En las procesiones se repartía pan a la multitud y se ofrecían banquetes gratuitos para la gente humilde. El dios visitante se alojaba durante esos días en el templo de su pariente, donde era agasajado, y a veces salían ambos a pasear por la ciudad en cómodos y lujosos palanquines. Y si el lector ya está echando cuentas de que las facturas del viajecito eran francamente elevadas, tanto para ambos templos como para el gobernador de la ciudad visitada, hay que señalar que con esto no acababa todo. Pues ambos dioses debían intercambiarse regalos, los cuales se regían por el simple protocolo del lujo y la ostentación. Telas normales y lujosas en grandes cantidades, plata, oro, cobre, lapislázuli, decenas de pequeñas estatuas y algunas grandes de piedras duras como la clorita o el granito, comida, animales para alimento y exóticos… Todo era poco para quedar bien ante el pariente y para que los fieles abrieran los ojos como platos. Gracias a algunas tablillas hemos sabido que los sacerdotes no dudaban en comprar lana de lugares tan lejanos como Cachemira, seda china a partir de la III Dinastía de Ur o jirafas y leones africanos.

Los propios dioses, aparte de disfrutar de su petit hotel, tenían sus pertenencias. Para establecer una comparación sencilla, diremos que el ajuar de una campesina humilde del siglo 18 AC podía consistir en unos pendientes de piedras de colores; un brazalete barato; 2 kaunakes de lana basta; una oveja; 2 gallinas; una muela para el grano; una manta-cama; un peine de madera; una cuchara de madera; 5 litros de cerveza; 3 kilos de lana de oveja; 3 quesos de leche de oveja; un cuenco de madera y una olla. En cambio, y en las mismas fechas, el ajuar de la diosa Ishtar del santuario de Lagaba, consistía en varios esclavos y personal sacerdotal y del templo para su servicio; 2 anillos de oro; una vulva de oro; 19 frutos de oro; 2 varillas de oro; 2 pectorales de oro; 2 pendientes de oro; una perla de cornalina; 4 perlas de lazulita; 6 perlas cilíndricas; 2 sellos de piedra; 2 torques de oro gris; 6 pectorales de marfil de elefante; un gran anillo de cornalina; 2 chales con flecos; 3 camisas de lino; 6 gorros de lana; un capuchón; 2 cintas y 2 taparrabos. A la lista habría que añadir numerosa vajilla, tanto de lujo como sencilla, uno o dos lechos lujosos y algunos objetos para dar habitabilidad a la cella de su templo, como algún bonito pebetero de bronce. ¡Y esto en un templo como el de Ishtar de Lagaba, que era tan poco importante que aún no se ha encontrado el paradero de dicha ciudad!

Por si fuera poco, aún queda el día a día del servicio a un dios. Diariamente se barrían y fregaban los suelos del templo con agua especialmente bendecida por una sacerdotisa. Al dios (o diosa) se le despertaba con la ceremonia correspondiente, se le cambiaba de ropa, se le maquillaba y peinaba y se le adornaba con joyas de su ajuar. La estatua era rociada con agua bendita y perfumes que no tenían nada de baratos, entre los que destacaban los aceites de rosas del Elam (Irán) o del sur de la actual Turquía. Los trapos utilizados para fregar las baldosas de terrazo del suelo, eran cuidadosamente recogidos y quemados en un pebetero.

Los dioses comían cuatro veces al día: un desayuno, un pequeño refrigerio a media mañana, otro a media tarde y una cena copiosa, lo que nos hace pensar que las divinidades sumerias no habían oído aquello de que el cementerio está lleno de cenas copiosas. Las comidas, por lo menos las principales, se acompañaban de música, pues los templos disponían de conjuntos musicales para ello, en los que encontrábamos liras, arpas, cuernos, flautas, trompetas, timbales, tambores de distintos tipos, campanillas, carracas… Suponemos que, en ocasiones, a la música se unía el recitado de poemas. Un hecho curioso es que gran parte de los “compositores” de la época eran mujeres, y parece haber sido un oficio de bastante prestigio. Todos los templos intentaban tener a varios compositores en nómina, y en una tablilla de Larsa se ha encontrado un censo de 200 mujeres, compositoras e intérpretes.

Las comidas eran un tema aparte, pues presentaban su propio ceremonial, muy elaborado y preciso. Una sola equivocación en el orden del mismo obligaba a repetir todo desde el principio. Si la ceremonia era de las grandes, se consumía una gran cantidad de comida. Así, en una tablilla encontrada en Nippur se dice que para la ceremonia del primero de mes, se habían recibido: 6 bueyes de tres años de edad, 24 vacas de dos años, 360 litros de manteca y 360 kilos de queso, 570 carneros, 700 ovejas, 460 corderos, 420 corderitos, 120 cerdos, 120 cabritos…

En todo caso, una buena cantidad de comida se le servía al dios protector de la ciudad en cada una de las cuatro comidas diarias. En una tablilla de Uruk encontramos que el dios Anu comía:

– Por la mañana: 7 vasos de oro a su derecha, 3 con cerveza de cebada y 4 con cerveza labku; 7 vasos de oro a su izquierda, 4 con cerveza de cebada, uno con cerveza labku, uno con cerveza nashu y uno con cerveza de cántaro; un vaso de alabastro con leche y 4 vasos de oro con vino prensado.

– A media mañana: lo mismo que en el desayuno.

– A media tarde: lo mismo que en el desayuno.

– En la cena: lo mismo que en el desayuno.

– En cada una de las comidas: 21 carneros cebados y vírgenes de dos años alimentados con cebada; 4 carneros alimentados con leche; 25 carneros de menor calidad y alimentación normal; una ternera alimentada con leche y 2 bueyes. Según las comidas distintos panes, pasteles, empanadas y dátiles.

¿Qué se hacía con la comida que sobraba (o sea, toda)? Pues suponemos que se la zampaban los sacerdotes, según su categoría y posición en el santuario. La que sobraba de la francachela era vendida por determinadas personas, a las que se les había concedido ese privilegio, en mercados cercanos al santuario. Obviamente, el templo se quedaba una parte de la venta.

El gran sumeriólogo Samuel Noah Kramer escribió un libro, hoy día clásico entre los clásicos, titulado “La Historia empieza en Sumer”, donde explica que una buena parte de nuestra forma de razonar y de las bases de nuestra civilización, aparecieron en las llanuras de los dos ríos. Viendo cómo se las gastaban los dioses mesopotámicos podríamos pensar, sin temor a equivocarnos, que la expresión “vivir como un dios” también surgió en Sumeria.

Colaboración de Joshua BedwyR autor de En un mundo azul oscuro

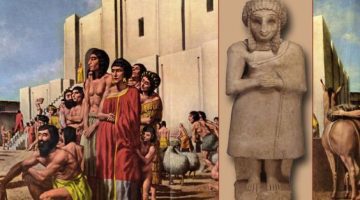

Ilustración: Xurxo

Muy interesante y desconocido para mí.

Abraham era de UR, sumerio, y los hebreos eran pueblos seminómadas e irredentos al suroeste de Mesopotamia. El se trajo los mitos sumerios a la zona.