En el año 2014 se descubrió que una talla de Santa Lucía del siglo XVI, situada en la capilla del Dulce Niño de Jesús de Sevilla, no era la de la santa, sino una talla travestida de San Juan Evangelista. Parece que el cambio de género se produjo en los años treinta del siglo pasado durante una restauración de la pieza. Y si en este caso podemos hablar de un santo travestido o, mejor dicho, de la talla de un santo travestido, la historia ha sido testigo de santas, monjas y hasta un papa travestis o transformistas.

Si hoy en día, estando informados al segundo e incluso contemplando en directo los hechos que ocurren, existen varias versiones de una misma realidad, qué decir de lo ocurrido siglos atrás. Es difícil separar el grano de la paja (la realidad del mito o leyenda) cuando las fuentes son escasas, confusas o de credibilidad dudosa. Esto es lo que ocurrió con la leyenda de la papisa Juana, la única mujer que se cuenta que fue Papa. Hay varias versiones de la leyenda y en diferentes décadas, pero todas sitúan en el siglo IX a Juana en el trono de San Pedro. Al principio no tuvo problema en mantener el engaño, pero todo saltó por los aires cuando en un viaje a caballo rompió aguas…¡el Papa estaba dando a luz!

Del asombro se pasó a la indignación, y de la indignación a la lapidación. Algunos creen ver en esta leyenda —porque es una leyenda urbana— una crítica a la degradación y corrupción de la Iglesia de la época, que podría haber llegado a nombrar a una mujer para ocupar el trono de San Pedro. Y de esta leyenda nació un bulo. La Iglesia, para que aquella situación no volviese a ocurrir, instauró una prueba que todos los Papas debían superar:

Duos habet et bene pendentes

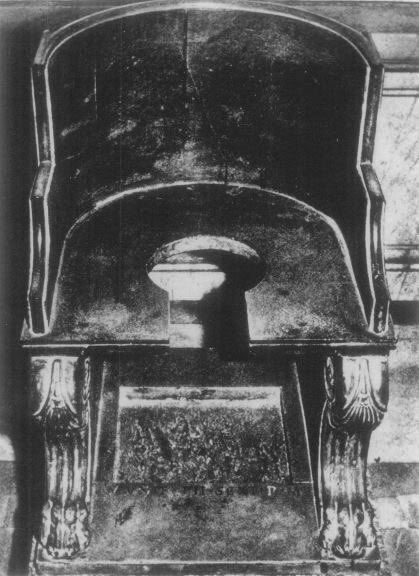

Cuando eran nombrados debían ocupar un asiento con un agujero por el que, si eran hombres, debían colgar sus genitales y un cardenal debía acreditar visualmente su hombría —otras versiones hablan de que se acreditaba palpando— a la vez que gritaba: ¡Duos habet et bene pendentes! (tiene dos y le cuelgan).

Ese asiento con agujero existe, pero no nada tiene que ver con esta historia, es la sedia stercoraria, la silla de los excrementos, donde los papas se sentaban a, digamos, leer el periódico. A la difusión de este bulo, y de la leyenda anterior, contribuyeron obras de arte como aquella pintura en la que se representa la prueba a la que fue sometido el papa Inocencio X en la que un joven monje palpa, a través de un agujero lateral, la existencia de genitales, o varias que inmortalizaron el parto de la papisa Juana (ambas aparecen en este artículo).

Durante siglos, los dos únicos papeles dignos que podía desempeñar una mujer eran el de esposa, e implícitamente madre, o el de religiosa. Sus padres o tutores, las circunstancias familiares o simplemente temas económicos determinaban que las mujeres consagrasen su vida a sus maridos o a Dios. Y ambas elecciones implicaban un desembolso económico. Independientemente de la condición social, la mujer que pretendiese casarse debía aportar una dote que recibiría y administraría el marido. El significado de este «pago» difiere de unos autores a otros, yendo desde los que afirman que es una especie de seguro para evitar el repudio —en este caso el marido debería devolver la dote—, hasta los que afirman que es una compensación que recibe el marido por la carga económica que suponen la esposa y los futuros hijos. Todas las versiones del porqué de la dote implican la condición de inferioridad de la mujer e incluso el ser objeto de mercadeo. Asimismo, la cuantía de la dote era importante y condicionaba el poder llegar a un acuerdo entre los padres de los contrayentes, y, lógicamente, conseguir un mejor matrimonio —socialmente hablando—. Para que la carga económica no dejara temblando las arcas familiares en el momento de la boda, la República de Florencia estableció en 1425 un fondo público llamado Monte delle doti donde los padres iban haciendo aportaciones desde que sus hijas tenían cinco años para la futura dote. Mención especial en este apartado merece el papa Urbano VII que, además de tener el triste récord de ser el que menos tiempo ha durado en el cargo —del 15 al 27 de septiembre de 1590—, tuvo el detalle de ordenar que cuando falleciese todos sus bienes fuesen donados a la asociación caritativa Archicofradía de la Anunciación para proporcionar la dote a las niñas de familias pobres. Y como os decía, también dedicarse a la vida religiosa tenía tu coste. Aunque mucho menor que la dote, la mayoría de las órdenes también exigían una cantidad económica para aceptar a las adolescentes. La mayoría de los conventos femeninos no tenían medios propios de subsistencia y vivían de las donaciones de terceros (bienes dejados en herencia por los feligreses, donaciones pro anima —para salvación de las almas del donante o algún familiar—, pagos por ser enterrado en los terrenos del convento…) y de las aportaciones que hacían las nuevas religiosas. De esta forma también se evitaba que muchas criaturas fueran abandonadas a las puertas de los conventos para que las religiosas las criasen. Por tanto, y debido a este canon de inscripción, no es de extrañar que la mayoría de las monjas fuesen hijas de nobles o de familias acaudaladas. Y eso es lo que le ocurrió a nuestra siguiente protagonista: la Monja Alférez.

A finales del siglo XVI nacía en San Sebastián Catalina de Erauso, hija de una familia noble venida a menos. La escasez de recursos para poder proporcionar la correspondiente dote de Catalina le cerraron la puerta del matrimonio y, como hemos dicho antes, le abrió la del convento donostiarra de las dominicas. Tras algunos problemillas con otras novicias y, sobre todo, debido al hecho de que no se veía encerrada entre aquellos muros el resto de sus días, Catalina, ya con quince años, tomó la decisión de escapar de aquella cárcel. No sabía qué hacer ni adónde ir, y durante un tiempo estuvo deambulando de un lado a otro. Una mujer sola, sin rumbo ni destino, levantaba muchas sospechas, así que, decidió travestirse y convertirse en un hombre. Sin muchas opciones, decidió probar la aventura de cruzar el charco: se trasladó hasta Sanlúcar de Barrameda y embarcó rumbo a América con el nombre de Alonso Díaz y Ramírez de Guzmán. Ya en América, y enrolada como soldado, ganó fama de aguerrido y valiente, lo que le sirvió para ser nombrado alférez portaestandarte de los ejércitos de España y de las Indias. Cuando la batalla terminaba, actuaba como el resto de soldados: borracheras, riñas, juego… pero siempre ocultando su verdadera identidad. Algo que parece que no le costaba mucho porque incluso en alguna ocasión…

andaba entre las piernas de alguna doncella.

E incluso tuvo que huir de algún compromiso matrimonial. Hasta que ocurrió lo inevitable. Ante una inminente ejecución por problemas con la justicia, pidió auxilio al obispo de Cuzco, ante el que confesó. Relató toda sus aventuras desde sus días en el convento hasta aquel preciso momento y solo cuando las matronas certificaron que era una mujer y, además, virgen, el obispo la creyó. Éste, no sabía qué hacer, así que decidió mandarla de vuelta a España y que el rey, Felipe IV, tomase una decisión. En 1624 se presentó ante Felipe IV como Catalina de Erauso, alférez portaestandarte de los Ejércitos de España y las Indias. El Rey estudio el detallado informe emitido desde Cuzco y, olvidando los problemillas con la justicia, sentenció:

Ojalá España tuviese muchos soldados como ella.

La Monja Alférez, que así se la llamó, solicitó al Rey volver al servicio, pero vestida «oficialmente» como un hombre. El Rey le dijo que debía ser el Papa el que le diese el permiso para poder vestir ropas masculinas. Catalina viajó a Roma para solicitar la autorización papal y Urbano VIII, gracias a la recomendación del Rey de España, se la concedió. Ya con su condición de hombre, en lo referente a la vestimenta, viajó a Nápoles, donde se convirtió en la comidilla de las alcahuetas…

¿Dónde va señora Catalina? A darles a ustedes unos pescozones, señoras putas, y unas cuchilladas a quien se atreva a defenderlas —respondía Catalina—.

Más tarde, regresó a América y allí falleció. Sus restos descansan en la iglesia de San Juan de Dios de la ciudad de Orizaba (México).

Y sí, la leyenda habla de las Santas travestis, un grupo de mujeres que, por unas circunstancias u otras, se disfrazaron de hombres y consagraron su vida a Dios… como hombres. Santa Eugenia y Santa Eufrosina (huyendo de un matrimonio concertado), Santa Pelagia de Antioquía (lo dejó todo y vivió sus últimos trece años rezando y meditando en una cueva oculta bajo el nombre de Pelagio), Santa Apolinaria, Santa Anastasia… y Santa Marina. Y de esta última santa es de la que os voy a contar su historia por las extrañas y asombrosas circunstancias que rodearon su vida o leyenda en el siglo V.

Marina era la única hija de Eugenio, un devoto cristiano de Bitinia (Asia Menor, actual Turquía) que quedó viudo al poco de nacer Marina. Destrozado por la pérdida de su esposa, dedicó su vida a criar a su hija asumiendo el rol de padre y madre, a educarla en la fe cristiana y a reunir la dote para proporcionarle un buen matrimonio. Luego, tomaría los hábitos y se retiraría al monasterio de Qannoubine (hoy Líbano). Llegado el momento de buscarle marido, Eugenio compartió con Marina sus planes, pero esta se vio incapaz de separarse de su padre. La decisión de su padre era firme y no podía llevarla con él. Como mujer no, pero como hombre sí —dijo Marina—. Sin posibilidad de hacerla cambiar de idea, Eugenio ayudó a su hija a cambiar de apariencia y ambos se dirigieron al monasterio. El dinero reunido para la dote lo utilizaron para pagar su admisión. Eugenio y Marino, antes Marina, ingresaron en la comunidad monástica, compartiendo celda hasta la muerte del padre, diez años después. Sola, siguió ocultando su condición. Al poco tiempo, y en una de las salidas al exterior de Marino con otros monjes, la noche les sorprendió lejos del monasterio y tuvieron que pernoctar en una posada del camino. Aquella noche, y no lejos de donde dormían los monjes, la hija del posadero fue violada por un soldado que también se alojaba allí. Aquel hecho, en el que nada tuvo que ver Marino, cambiaría su vida. A la mañana siguiente, regresaron al monasterio y Marino siguió con su vida piadosa. Unos meses más tarde se presentó ante el abad el posadero acusando a Marino de haber violada a su hija. Habría sido tan sencillo como desvelar que era una mujer y que aquello era una burda mentira, pero habría sido expulsada y ella no concebía una vida fuera de los muros del monasterio. Marina se tomó aquella acusación como una penitencia por el engaño de hacerse pasar por un hombre y no trató de defenderse. Aunque extrañado, al abad no lo quedó más remedio que expulsarlo. Sin tener donde ir, Marino se quedó en las ruinas de una casa cercana al lugar que había sido su hogar desde que ingresase con su padre. Cuando la hija del posadero dio a luz, el abuelo le llevó el bebé al supuesto padre para que se hiciese cargo de él. Y otra vez sin rechistar, lo aceptó.

Así pasaron varios años, padre e hijo putativo rezando y viviendo de lo que los monjes podían llevarle y de la caridad de algunos lugareños. Con la intercesión de los monjes, y tras varios años de penurias, el abad permitió que Marino y su hijo regresasen.

Poco tiempo después, Marino cayó enfermo y falleció. En aquel momento, cuando se preparaba su cuerpo para darle cristiana sepultura, se descubrió que era una mujer. Un puñetazo de realidad golpeó a todos: Marino había sido la víctima silenciosa de aquella historia. El abad ordenó llamar al posadero para que él mismo viese la prueba irrefutable de que acusó a un inocente. Cuando el posadero interrogó a su hija le confesó que la había violado un soldado y que éste la amenazó de muerte si contaba la verdad. Había que buscar un culpable al que acusar… y le tocó a Marino. Todos lloraron amargamente por sentirse responsables, en mayor o menor medida, por aquella terrible injusticia. Marina fue enterrada en el monasterio y el niño siguió la vida monástica de su padre putativo.

A santa Marina se la venera en multitud de lugares de Europa (España, Italia, Francia…) y también por la Iglesia católica maronita (Líbano, Siria, Egipto…), siendo patrona de muchos pueblos, sobre todo italianos.

[…] entrada Travestismo y transformismo en la Iglesia a lo largo de la historia se publicó primero en Historias de la […]

Te contesto con dos dichos populares:

No se pueden poner puertas al campo.

En todas partes cuecen habas.

Un saludo.

Muy apropiados maestro.

Hola, queréis poner un enlace de acceso al libro «La iglesia también tiene historias», muy elocuente y divertido.