La prometedora carrera del joven Thomas Beddoes -licenciado en Medicina y en Química, entusiasta botánico, capaz de traducir textos en latín y griego, hablar inglés, francés, alemán, italiano o español, e incluso convertirse en un experto en textos védicos y brahmánicos de la India-, se vio truncada en parte por ciertas excentricidades y por su crítica a la sociedad inglesa frente a su admirada Francia revolucionaria. Vamos, que lo que se dice “don de gentes”, no tenía. En cuestiones médicas, tenía cierta obsesión por la inhalación de gases para curar ciertas enfermedades contagiosas. A pesar de algunos reveses experimentando con conejos, gatitos e incluso con el mismo, estaba convencido de que su terapia revolucionaria transformaría la vida humana y que, antes o después, todos los hogares contarían con un pequeño aparato para la producción de gases necesarios y beneficiosos para la salud. Optimismo no le faltaba.

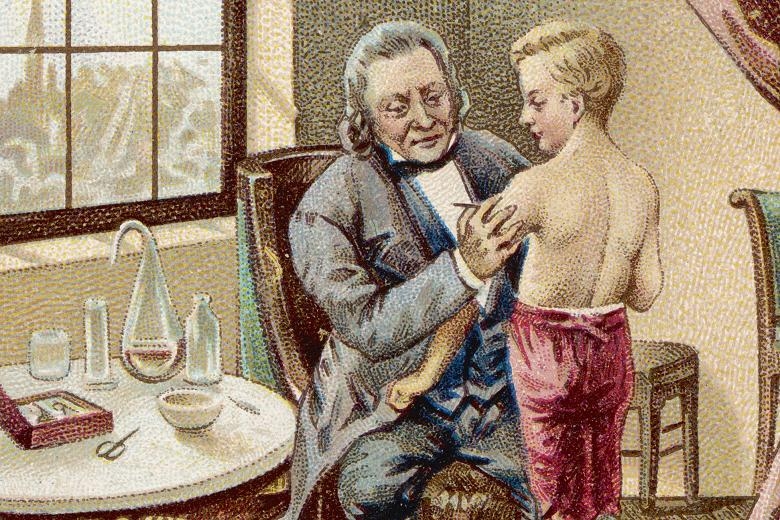

Durante sus años de estudio, Thomas se dio cuenta de que los que trabajaban con vacas eran menos propensos a la tuberculosis, y concluyó que esto debía tener algo que ver con los vapores y gases inhalados en los establos. Según la conclusión de su estudio, resultaría beneficioso para los enfermos de tuberculosis respirar las exhalaciones de un establo de vacas. Dicho y hecho. En 1793 trasladó a varios de los pacientes de su clínica de Bristol (Inglaterra) a un edificio contiguo a un establo, donde las vacas asomaban la cabeza a los dormitorios de los enfermos a través de una cortina, para que inhalaran su aliento. Y no sólo eso, además también defendía su método porque el establo proporcionaba una temperatura muy agradable. La comunidad científica no sabía si reír o llorar. Irónicamente, y a pesar de su entusiasmo por la “medicina bovina”, Thomas se mantuvo escéptico con los trabajos del médico inglés Edward Jenner, al que, ahora sí, debemos el descubrimiento de la vacuna contra la viruela y, por extensión, de las vacunas en general. Paradójicamente, a pesar de ser reconocido como benefactor de la humanidad, Jenner nunca fue admitido en el Real Colegio de Médicos británico.

Thomas Beddoes siguió a lo suyo y en 1799 puso en marcha Pneumatic Institution, un centro para seguir investigando con los gases. Uno de los primeros asistentes que contrató fue un joven de 20 años llamado Humphry Davy, que mostró desde el primer día un entusiasmo inusitado. Tanto o más que el propio Thomas. De hecho, al poco tiempo ya estaba experimentado los efectos de los gases inhalándolos él mismo. Y no sé cómo le quedaron ganas, porque estuvo a punto de irse al otro barrio. Parece que se metió entre pecho y espalda más de 4 litros de ¡¡¡monóxido de carbono!!! Aquel primer contratiempo no le supuso ningún problema y siguió trabajando con los gases y experimentado en su propio cuerpo. Davy logró sintetizar el óxido nitroso o monóxido de dinitrógeno y, lógicamente, lo probó…

Una emoción muy placentera, sobre todo en el pecho y en las extremidades […] los objetos de alrededor me deslumbraban y el sentido del oído se agudizó, me subió el pulso, me hizo bailar por el laboratorio como un loco y ha mantenido mi ánimo resplandeciente desde entonces.

Todos los que lo probaron experimentaron un viaje a un mundo paralelo de fantasía y de color. Aquel gas, volátil, incoloro, con un olor dulce y ligeramente tóxico, no era otro que el llamado gas hilarante o gas de la risa. Dejando a un lado la euforia y las alucinaciones, Davy buscaba la utilidad médica y, ya que eliminaba el dolor, intuyó que podría ser de mucha utilidad en las operaciones quirúrgicas, pero el potencial médico del gas de la risa se perdió. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando, primero los dentistas y más tarde los cirujanos, comenzaron a usarlo como anestésico.

[…] entrada Cuando buscando un remedio para enfermedades contagiosas se toparon con el gas de la risa se publicó primero en Historias de la […]

Me encantó el artículo, Thomas Beddoes un científico que buscó mejorar la salud respiratoria de las personas a través de los gases, ahora con el tema del Coronavirus es preciso pensar en este hombre