El Vaticano, lugar de culto y peregrinación, siempre ha sido un mundo de hombres, pero a lo largo de la historia cuatro mujeres lograron hacerse hueco en él. Las reinas Carlota de Chipre y Cristina de Suecia, la princesa polaca María Clementina Sobieska, y la protagonista de nuestra historia, Matilde de Canossa, son las únicas cuatro mujeres enterradas en el Vaticano.

¿Qué méritos hizo Matilde para ser digna de este privilegio? -si se puede considerar un privilegio-.

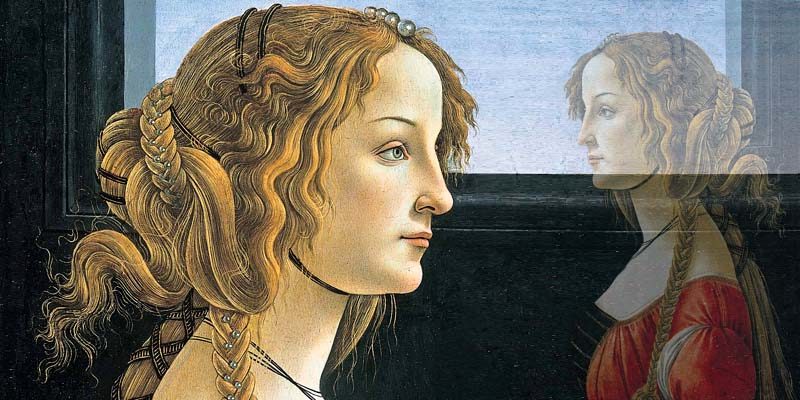

Matilde o Matilda nació en Mantua (Italia) en 1046. Fue la hija de Bonifacio III, uno de los nobles más ricos y poderosos de Italia que poseía varios castillos y controlaba amplios territorios en Lombardía, Emilia y a ambos lados de los Apeninos, los más importantes por sus posición estratégica. Cuando su padre murió -otras versiones hablan de que fue asesinado-, ella era sólo una niña y su madre, Beatriz de Lotaringia, para asegurar las posesiones familiares y la herencia de su hijo Federico se casó con Godofredo el Barbudo, enemigo acérrimo del emperador Enrique III. La familia era una ferviente seguidora de los preceptos de la Iglesia y las cartas que se cruzaban madre e hija con el Papa Gregorio VII eran muy cariñosas -del estilo de cuelga tú, no cuelga tú, venga los dos a la vez…-. Una serie de desgracias familiares (la muerte de su madre, su padrastro y su hermano Federico) llevaron a Matilda a ponerse al frente de los negocios de la familia y, al igual que había hecho su madre, también se casó. Además, con alguien muy cercano: Godofredo el Jorobado, hijo de su padrastro Godofredo el Barbudo. Aquel matrimonio de conveniencia hizo aguas muy pronto, y Matilda abandonó a su marido y regresó al castillo de Canossa.

Los territorios que separaban los Estados Pontificios y el Sacro Imperio Germánico, controlados por Matilda, eran de especial importancia en el enfrentamiento entre Gregorio VII y el nuevo emperador Enrique IV, y Matilda, como era de esperar, se puso al lado del Papa. Aprovechando que aquel matrimonio había terminado como el rosario de la aurora, Enrique IV movió fichó: se ganó la amistad del marido abandonado, Godofredo el Jorobado, y convocó el sínodo de Worms (1076). Los 26 obispos alemanes allí reunidos, bajo la supervisión del emperador, decidieron destituir a Gregorio VII por mantener relaciones sexuales con Matilda. El Papa no se dio por enterado y excomulgó a los obispos y al emperador –Godofredo corrió peor suerte, apareció muerto en extrañas circunstancias-. El emperador entendió que había ido demasiado lejos y se arrepintió por perder el favor del vicario de Dios. Se dirigió al castillo de Canossa, donde le esperaban Matilda y el Papa, para pedir perdón…

Enrique IV tuvo que permanecer tres días y tres noches a las puertas del castillo, nevando, vestido como un monje con una túnica de lana y descalzo hasta que consiguió el perdón papal. Poco duró la paz, porque años más tarde Enrique IV entró en Roma y depuso a Gregorio que, con mucha suerte, logró refugiarse en el castillo de Sant’Angelo. Nombró Papa a Clemente III y cometió un error: abandonar Roma con Matilda libre. Ésta, con su poderoso ejército, derrotó a las fuerzas del emperador y volvió a poner a Gregorio en el trono de San Pedro. A la muerte de su amigo en 1085 -algunos dirán amante-, siguió apoyando con su ejército a los Papas legítimos (Víctor III y Urbano II) y luchando contra las huestes del emperador y los correspondientes antipapas nombrados por éste.

Y si esto no fuera suficiente para ser enterrada en el Vaticano, con Gregorio VII todavía vivito y coleando hizo testamento: todas sus posesiones, que no eran pocas ni insignificantes, pasarían a manos de la Iglesia cuando ella falleciese. Durante varios años los emperadores y la Iglesia mantuvieron disputas por dichas posesiones y la validez de aquel testamento, hasta que en 1213 el emperador Federico II reconoció el derecho de la Iglesia sobre las posesiones de Matilda. Matilda falleció en 1115 y en 1645 sus restos fueron trasladados y sepultados a la Basílica de San Pedro a una suntuosa tumba esculpida por Bernini.

Muy interesante cono siempre. Con respecto a Matilda, está claro que si la enterraron en el Vaticano tuvo que ser por la cantidad de, perdón por la expresión, pasta o poder que les dejara en herencia….la Iglesia ya se sabe….Un saludo.

Que mal pensada, materialista…

Ja ja ja! Lo dirás en broma, ¿No? Un saludo.

muy bueno, gran artículo!

Apasionantes esos temas.