Cuentan que un día, a principios del siglo XVII, un capitán portugués se enfrentó en Nagasaki a una guarnición entera de samuráis. Los lusos eran apenas 50 hombres. Los japoneses, cerca de 3,000. Y aguantaron como leones, a bordo de su barco, durante más de tres días de batalla. Esta es la historia de la titánica resistencia de Andre Pessoa y la nao Madre de Deus.

No estaría de más recordar que, en los mares del siglo XVII, la frontera entre comercio y piratería era bastante difusa. Nosotros, lectores hispanohablantes, tendemos a pensar que los piratas eran los ingleses, holandeses y franceses que iban tras nuestros galeones de indias. Pero, a ojos de las gentes de Asia, los portugueses y españoles que llegaban a sus costas en aquellos siglos eran tan piratas como un Francis Drake cualquiera. No tenían muy buena fama, que digamos. En realidad, cuando estaban lejos de sus costas, los marinos de fortuna europeos se comportaban a menudo como auténticos filibusteros, y la cosa solía desembocar no pocas veces en conflictos con los lugareños. Este incidente de Nagasaki no es el único choque parecido del que tenemos noticia. Conquistadores ibéricos ya se las habían visto con mercenarios japoneses en tierras de Siam, y los combates de Cagayán, en Filipinas, también son famosos. Pero la historia de Pessoa y sus valientes es menos conocida, pese a ser, posiblemente, la más espectacular de todas. El lema de este hombre era “Antes quebrar (morir) que torcer (inclinarse)”, y en Japón iba a llevar este credo hasta sus últimas consecuencias. Siglos después, los japoneses aún seguirían recordando las escenas que se vieron en Nagasaki en enero de 1610.

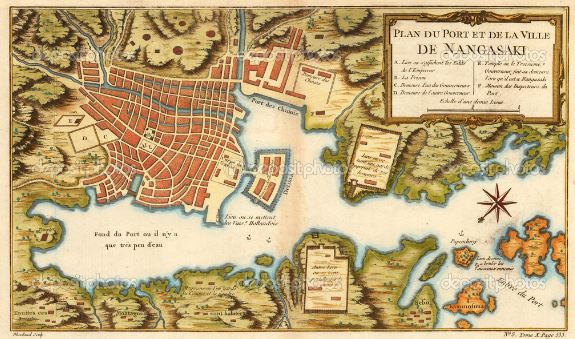

Hubo un tiempo en el que esta ciudad en la costa de Kyushu, la isla más meridional del archipiélago nipón, fue la puerta que conectaba a Japón con el mundo entero. Desde finales del s. XVI, el puerto de Nagasaki se convirtió en el principal foco de comercio internacional del país del sol naciente. Por allí pasaban naves portuguesas, españolas, holandesas, chinas… La ciudad era un pequeño crisol de culturas, especialmente durante los siglos XVI y XVII. Un cruce de caminos por la que pasaban misioneros católicos, marineros de fortuna, mercaderes de mil y un naciones, corsarios, mercenarios, y gentes de toda ralea en sus viajes por el Pacífico. Prácticamente todos los extranjeros que llegaban a las costas niponas entraban en el país por Nagasaki. Este sabor multicultural viene de los mismos orígenes de la ciudad. Nagasaki fue designada oficialmente como puerto para el comercio internacional hacia 1570, y los navegantes españoles y portugueses que allí acudieron acabaron levantando una floreciente metrópolis sobre lo que hasta entonces había sido una pequeña aldea de pescadores. El señor de aquellas tierras, cristiano converso, cedió la autoridad sobre el puerto de Nagasaki a los misioneros jesuitas en 1580, y desde entonces los santos padres se convirtieron de facto en los dueños y administradores de la ciudad. Así, Nagasaki se tornó rápidamente en el principal foco católico de todo Japón. Era básicamente un feudo portugués, ya que la mayoría de los padres jesuitas venían de Portugal y llevaban muy a gala velar por los intereses de su corona. Pero cuando a Toyotomi Hideyoshi le dio por ponerse a perseguir cristianos, las cosas empezaron a cambiar. Los jesuitas seguían teniendo la sartén por el mango, ya que eran los intermediarios oficiales de todo el comercio de ultramar, y además la importante comunidad cristiana del lugar los apoyaba. Pero, a partir de la década de 1590, iban a tener que compartir el poder con un gobernador (el bugyo) y un intendente (el daikan) japoneses, impuestos por el gobierno central. Y ese sistema de poder compartido iba a durar hasta el momento de nuestra historia.

Portugal y la Nave de Paso

Con gobernador japonés o sin él, para el imperio portugués Nagasaki seguía siendo un puerto de vital importancia en el Pacífico. Los lusos habían llegado a las costas japonesas en 1543, siendo los primeros europeos en asomar por allí. Desde entonces y hasta finales del s. XVI habían gozado de un monopolio casi total en el comercio con Japón. La ruta de las naves negras enlazaba Nagasaki con sus colonias en Goa, Macao y Malaca, y a través de esos puertos movían un volumen de mercancías y riquezas más que considerable. Los portugueses traían la preciadísima seda de China vía Macao y la vendían en Japón a cambio de plata; y esa plata era, a su vez, lo que los chinos más codiciaban. Como intermediarios exclusivos de ese intercambio triangular, los portugueses se hacían de oro. El negocio eran tan suculento que, entrado el s. XVII, otras potencias empezaron a inmiscuirse, y los lusos tuvieron que resignarse a compartir el pastel con españoles, holandeses e ingleses. Los propios japoneses empezaron también a enviar expediciones comerciales por su cuenta a los países vecinos. Pero Portugal se mantuvo como la principal potencia mercantil en aquellos mares, y Nagasaki era una de las joyas de la corona.

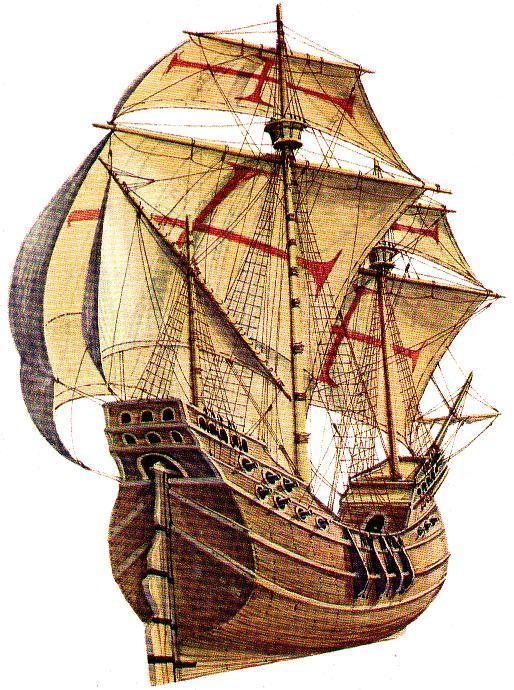

¿Por qué los japoneses no iban directamente a China a comprar toda la seda que quisieran? No por falta de ganas, desde luego. La cosa era complicada. La China de la dinastía Ming, los mismos que se han hecho famosos por sus jarrones, no estaba por la labor de tener barcos nipones merodeando por sus puertos. Llevaban literalmente siglos soportando la piratería japonesa, que desde tiempo inmemorial arrasaba sus costas como una plaga de langostas. A los Ming se les acabaron hinchando las narices y optaron por cerrar sus puertos al comercio con Japón y sus vecinos. Por supuesto, eso no solucionó el problema, y los piratas de todo el Sudeste asiático siguieron arramblando con todo cuando pillaban en el mar de China. Pero, durante cerca de 200 años, la única manera que hubo de hacerse con algún producto chino era por la fuerza. Necesitaban un intermediario, y ese papel lo asumieron con mucho gusto los portugueses. Para los nipones, las naves negras habían llegado como caídas del cielo. Gracias a ellas, al fin podían disfrutar de nuevo de las sedas y manufacturas chinas. Y, si de paso los europeos les vendían pólvora y algún que otro arcabuz, pues miel sobre hojuelas. Todo este comercio se articulaba a través de un sistema muy similar al que los españoles empleaban con su famoso galeón de Manila. La Nave de Paso, una gran carraca, zarpaba del puerto de Macao (en la costa china) y llevaba la seda hasta Nagasaki. Allí embarcaban toda la plata que le daban como pago los nipones y volvían a Macao, donde los chinos les quitaban los lingotes de las manos. Y los portugueses, evidentemente, se forraban con todo el proceso. Normalmente la ruta se hacía una vez al año, y el afortunado capitán de la Nave de Paso ganaba tanto que podía jubilarse perfectamente después de un solo viaje.

Los japoneses llamaban “kurofune” (naves negras) a los barcos españoles y portugueses, debido al inusual color de sus quillas

Por supuesto, la Nave de Paso, con su inconfundible quilla toda carenada de negro, era un botín más que apetecible para todos los piratas de la región. La ruta hasta Macao era un viaje peligroso, aunque el riesgo era tan alto como el beneficio. Era la joya de los mares del Sur. En 1609, el honor recayó en un fidalgo portugués de pura cepa, llamado Andre Pessoa. Un tipo aguerrido y audaz que va a ser el gran protagonista de esta historia. Pese a haber nacido en mitad de la Península Ibérica, iba a demostrar ser más samurái que los propios samuráis.

Lío en Macao

Todo empieza en la colonia portuguesa de Macao en 1608. Andre Pessoa, flamante capitán de la Nave de Paso del año siguiente, estaba ultimando los preparativos para el gran viaje. Al ser el capitán, Pessoa actuaba como gobernador de facto de la colonia y tenía mando en plaza sobre la guarnición local. Por esas fechas, un mercante japonés arribó procedente de Camboya, y pretendía pasar allí el invierno. El barco navegaba bajo bandera de Arima Harunobu, daimyo cristiano y señor de la provincia de Hizen, la misma provincia a la que pertenecía la ciudad de Nagasaki. Desde su llegada a Macao, la tripulación nipona se comportó de manera arrogante y pendenciera. Merodeaban por las tabernas del lugar en cuadrillas de 30 o 40 hombres, armados y montando gresca allá por donde pasaban. Más que marineros, parecían una banda de matones. Y eso es justo lo que eran, puesto que la tripulación estaba compuesta casi al completo por aventureros, soldados de fortuna y wako, piratas mercenarios de esos que llevaban sembrando el terror en las costas chinas desde siglos atrás. Gente peligrosa, en definitiva. En palabras de un marino europeo de la época:

Son gentes mansas cuando están en su tierra, pero auténticos diablos cuando salen de ella.

Los comerciantes locales, preocupados, se quejaron a las autoridades de la colonia, y a los nipones les cayó un aviso por mal comportamiento. Pero, lejos de calmar los ánimos, eso solo empeoró las cosas. Los wako japoneses estaban cada vez más gallitos, y actuaban como si fueran los amos del lugar. Había quien temía incluso que les diera por tratar de tomar la ciudad al asalto. Las tensiones fueron creciendo y, más pronto que tarde, la cuerda acabó por romperse. El 30 de noviembre de 1608, los nipones se vieron envueltos en una reyerta callejera, y la cosa fue escalando hasta montarse una verdadera batalla campal en mitad de Macao, con las campanas de las iglesias tocando a rebato. Así que Andre Pessoa, capitán de la Nave de Paso y máxima autoridad en la ciudad, no tuvo más remedio que tomar cartas en el asunto. Reunió a todos los hombres de armas que había disponibles en Macao y, bien pertrechados y artillados, se presentaron en el lugar con intención de poner fin a aquel revuelo por la vía rápida. Los levantiscos japoneses, viendo la que se les venía encima, se atrincheraron en dos caserones, a los que pelotón de Pessoa puso cerco. Rodeados por los cuatro costados por arcabuceros, a los wako les quedaban pocas opciones, pero el fidalgo Pessoa, hombre magnánimo, decidió ofrecerles cuartel si se rendían pacíficamente. En el primer caserón la mayoría aceptó la oferta, aunque un grupo de irreductibles se negaron en redondo a deponer las armas. Como cabía suponer, fueron abatidos hasta el último hombre por el plomo de los cañones portugueses. En el segundo caserón la escena fue algo diferente. Pessoa logró que los sublevados se rindieran bajo promesa de respetar sus vidas y de dejarlos irse en libertad. Recordemos que, violentos o no, eran hombres al servicio del daimyo de Nagasaki, Arima Harunobu. Pero aquí nuestro capitán no se comportó de manera tan honorable porque, en cuanto los tuvo fuera de la casa, se olvidó de su palabra de hidalgo y mandó colgar a los cabecillas de la insurrección. Al resto solo les permitió embarcarse de vuelta a Japón tras hacerles firmar una declaración jurada en la que asumían toda la responsabilidad del altercado, absolviendo a los portugueses de culpa alguna. Los japoneses, derrotados y humillados, levaron anclas rumbo a Nagasaki, y los habitantes de Macao respiraron contentos y felices. Pero, como veremos, la cosa no se iba a quedar ahí.

La Nave de Paso zarpa rumbo a Japón

Pessoa continuó con los preparativos para la inminente partida. Debido a la presión de los piratas holandeses, en 1607 y 1608 la Nave de Paso no había podido salir de Macao. Por tanto, la de Pessoa en 1609 iba a ser la primera Nave de Paso en más dos años, y la expectación era palpable en todo el Pacífico. Aquel año la carraca iba cargada hasta los topes de riquezas. Llevaba, literalmente, el cargamento equivalente a dos años enteros. No sabemos a ciencia cierta el nombre del barco, pues algunas fuentes lo llaman Nossa Senhora da Graça y otras Madre de Deus. Nos quedaremos con este último por ser más corto. Ya saben, economía del lenguaje y todo eso.

Lleno a reventar con sedas y mercancías de todo tipo, el Madre de Deus zarpó de Macao en mayo de 1609, con varias semanas de adelanto sobre el plan previsto. El capitán Pessoa sabía lo que hacía: ese prisa por hacerse a la mar le sirvió para despistar a los corsarios holandeses que andaban al acecho. A finales de junio llegaba sin mayor contratiempo al puerto de Nagasaki, con su preciada carga al completo. Pero lo que allí les aguardaba no era exactamente la cálida bienvenida que habían esperado. De primeras, las autoridades portuarias les pusieron todas las trabas imaginables para descargar su mercancía. Exigían incluso subir a bordo para inspeccionar la nao, algo poco habitual. Pessoa, indignado, se negó en redondo a plegarse a sus demandas, y eso no hizo sino empantanar la situación. Cuando al fin les dejaron desembarcar siguieron los problemas. Nadie estaba dispuesto a pagar el precio habitual por la seda china, y no hubo más remedio que tirar los precios. Al final el gobernador de Nagasaki se hizo con los mejores lotes por mucho menos de lo que se había pagado en ninguno de los años anteriores y los portugueses, que habían ido hasta allí esperando hacer el negocio del siglo, se quedaron con un palmo de narices.

No están claros los motivos de este trato tan poco cordial. Posiblemente habían llegado noticias del incidente en Macao del año anterior y, siendo Nagasaki parte del feudo de Arima Harunobu, se la tenían guardada al capitán Pessoa. Sea como fuere, el gobernador de la ciudad envió una queja formal al shogun sobre Pessoa, denunciando sus modales insolentes y acusándolo de estafador. Él y su tripulación, decían, se comportaban con total impunidad, amparados por esa extraterritorialidad virtual, ese estatus especial que tenía Nagasaki, una ciudad más portuguesa que japonesa. Llegó a insinuarse incluso la expulsión de los portugueses de suelo japonés. Las cosas se estaban poniendo muy feas. Echando mano de la diplomacia y de unos cuantos sobornos, Pessoa trató de calmar los ánimos del gobernador de Nagasaki con la mediación de los jesuitas del lugar. Pero el tira y afloja diplomático, con correos yendo y viniendo entre Edo y Nagasaki, se prolongó varios meses. Y la animosidad entre Pessoa y sus enemigos no hizo sino crecer.

Arima Harunobu era el señor de la provincia a la que pertenece Nagasaki; oficialmente aquellas eran sus tierras y su deber era defenderlas. El capitán acabó por hartarse y decidió enviar él también una queja formal al shogunato. Esto es, a Tokugawa Ieyasu, que a pesar de estar oficialmente retirado era quien seguía mandando en realidad. En su misiva ponía al gobernador de Nagasaki y sus compinches de vuelta y media, y exigía hacer valer sus antiguos privilegios comerciales. A los jesuitas, que comprendían bastante mejor que Pessoa cómo funcionaban las cosas en Japón, casi les da un patatús al enterarse. Porque el gobernador de Nagasaki era también hermano de la concubina favorita de Ieyasu. Sí, a sus 67 años, el viejo zorro seguía retozando con las mozas de su harén como si fuera un chaval. El caso es que Ieyasu bebía los vientos por aquella mujer, hasta el punto de que, en palabras de los santos padres, “si ella dice que el blanco es negro, Ieyasu lo creerá a pies juntillas”. Al final los jesuitas lograron hacer entrar en razón a Pessoa, amenazando incluso con excomulgarlo, y el capitán renunció a enviar esa carta a Ieyasu. Pero el daño estaba ya hecho. El gobernador y el intendente de Nagasaki se habían enterado de todo gracias a sus contactos, y ambos juraron hacérselas pagar al descarado capitán portugués. El daimyo del lugar, Arima Harunobu, tampoco estaba muy contento con todo aquel revuelo.

Y, cuando parecía que las cosas no podían ir a peor, empeoraron un poco más. Pessoa seguía intentando malvender su cargamento como podía cuando, en septiembre de 1609, los supervivientes del famoso incidente de Macao se presentaron en Nagasaki para rendir cuentas de lo sucedido a su señor. Su informe, como es de imaginar, no dejaba al capitán Pessoa en muy buen lugar. La confesión jurada que les había obligado a firmar era una sarta de mentiras, y la dignidad de los hombres de Arima había sido pisoteada. Esto llegó a oídos de Tokugawa Ieyasu, y el asunto pasó a ser una cuestión de orgullo nacional. Japón no podía permitir que se tratase así a sus súbditos, ni en Macao ni en ningún sitio. El daimyo de Nagasaki, Arima Harunobu, exigía sangre para lavar la afrenta. Y, de paso, abogaba por confiscar el Madre de Deus enterito, con carga y todo. Incluso sin contar las riquezas que llevaba en sus bodegas, un galeón portugués, el último grito en tecnología de la época, siempre era un botín apetecible. Pero Tokugawa Ieyasu, prudente como siempre, dudaba. En la medida de lo posible quería conservar la ruta de comercio con Macao, y para eso convenía estar a buenas con los portugueses. Al final, el golpe de gracia para la suerte del Madre de Deus vino por un sitio totalmente inesperado: del bando español.

Un galeón español que viajaba entre Manila y Nueva España (México) había naufragado frente a costas japonesas. A bordo iba el recién reemplazado gobernador de Filipinas, Rodrigo de Vivero y Velasco, a quien Ieyasu recibió como huésped personal en su propio castillo. Don Rodrigo, que debió de ver posibilidades de negocio, le dejó caer a Ieyasu que la corona española podía perfectamente abastecer las necesidades de Japón en el comercio de seda con China. Si los portugueses le mandaban una nave al año, él se comprometía a enviarles tres, o las que hicieran falta. Es interesante apuntar que, en 1609, España y Portugal estaban unidas bajo una misma corona. Técnicamente, desde 1581 eran el mismo país. Pero, como vemos, a la hora de la verdad no estaban muy bien avenidos y, si tenían oportunidad de hacerse la puñeta mútuamente, no dudaban en hacerlo.

Las cosas se ponen difíciles para Pessoa

Así las cosas, según lo veía Ieyasu, Japón no necesitaba a los portugueses para nada. Ya no había razón alguna para seguir aguantando las impertinencias de Andre Pessoa y sus hombres. Para regocijo del gobernador de Nagasaki y sus compadres, Tokugawa Ieyasu en persona dio la orden de confiscar la nao con toda su carga y arrestar al capitán. Pessoa se enteró de las intrigas contra su persona gracias a la comunidad cristiana de Nagasaki. Ni corto ni perezoso, se aprestó para hacerse a la mar cuanto antes. Empezó a cargar en las bodegas cantidades industriales de granadas y pólvora, pero los preparativos para los viajes de ultramar llevaban su tiempo y no estuvo listo para zarpar hasta pasado el día de año nuevo de 1610. Durante todo ese tiempo, Pessoa no puso un pie fuera del barco ni siquiera para ir a misa. Allí estaba seguro, en su castillo flotante, protegido por sus cañones. Sabía que, si bajaba a tierra, no podría dar un ducado por su pellejo. Mientras, el damiyo Arima Harunobu le enviaba mensajeros para tentarlo, ofreciendo garantías de que no tenía nada que temer. Le rogaba que bajara al puerto para dialogar y poder zanjar de una vez aquel feo asunto, pero el portugués siguió en sus trece. No se fiaba ni de su sombra. En cambio, su tripulación no era tan consciente de la amenaza que se cernía sobre ellos. Pensaban que todo era una simple riña entre su capitán y los gerifaltes nipones, nada de lo que preocuparse. En vez de afanarse en aparejar el barco, preferían disfrutar de los placeres locales en las tabernas y burdeles de Nagasaki. Poco se imaginaban que, mientras mandaba embajadas para aplacar a Pessoa, Arima Harunobu había reclutado un escuadrón de 1200 hombres para lanzarlos contra el Madre de Deus. El 3 de enero de 1610, cuando el grueso de la tripulación quiso embarcar, ya era tarde. Guardias armados les cerraron el paso, al tiempo que los soldados de Arima ocuparon el puerto y comenzaron las hostilidades contra el barco portugués. Pessoa solo tenía con un puñado de hombres a bordo. Cerca de 50 marineros y unos cuantos esclavos negros e indios. Ese era todo el ejército con el que podía contar para hacer frente a la guarnición entera de Nagasaki. La suerte de los lusos parecía echada. Arima Harunobu podía estar seguro de la victoria. ¿Qué iba hacer una triste carraca contra un batallón entero? Pero resulta que al mando de esa carraca estaba Andre Pessoa. Y, fiel a su costumbre, el bravo fidalgo iba a darle a las huestes de Nagasaki una batalla que nunca olvidarían

Al abordaje del Madre de Deus

Con el puerto completamente rodeado y el Madre de Deus fondeando en solitario en mitad de la rada, esperando en vano una racha de viento que les permitiera intentar la escapada, los japoneses no se dieron prisa por atacar. Tenían a su presa justo donde querían. El puerto de Nagasaki tiene una forma parecida a la de la ría de Bilbao. Es un puerto natural con una entrada muy amplia, que desemboca en un estuario de varios kilómetros, rodeado de montañas a ambas orillas, con numerosos islotes por en medio. Un sitio del que los barcos tardan en salir, fácil de defender desde tierra e ideal también para tender emboscadas. En una palabra, Pessoa estaba literalmente metido en la boca del lobo. El primer choque se produjo tras caer el sol. Una flotilla de juncos se aproximó furtivamente a la nao al abrigo de la oscuridad, aunque los gritos de guerra de sus tripulantes pronto rompieron el silencio de la noche. Los lusos aprestaron su artillería para recibirlos como era menester, pero Pessoa los detuvo. No quería ser el primero en abrir fuego. Dio orden de ignorarlos y de continuar con la maniobra para encarar la bocana del puerto. Sabía muy bien que lo más inteligente si querían conservar el pellejo era huir cuanto antes de allí. Los disparos nipones no se hicieron esperar. Una andanada de flechas y fuego de arcabuz, que Pessoa devolvió muy cortesmente con un par de salvas de sus cañones, haciendo sonar flautas y tambores tras cada descarga para mayor escarnio. Incapaces de hacer frente a la potencia de fuego de todo un galeón, la flotilla no pudo sino dispersarse y volver por donde había venido. La nave negra era una verdadera fortaleza flotante y, aunque los números estaban de parte de los japoneses, su artillería no podía compararse con la que gastaban los portugueses. Pasó la noche, llegó el día, y seguía sin soplar una miserable brisa. Pessoa y los suyos debían de tener los nervios a flor de piel. Habían pasado la noche entera en permanente tensión, rodeados por los cuatro costados, a una distancia a la que prácticamente podían verle el blanco de los ojos al enemigo. Pero los japoneses decidieron contemporizar. No hubo más ataques ese día. En realidad, el devastador resultado de ese primer choque los había dejado consternados. No sabían cómo asaltar aquel maldito barco sin contar con artillería pesada. ¿Cómo abordar un barco al que no puedes ni acercarte?

Esta situación de punto muerto se prolongó varias jornadas. Por el día, el daimyo Arima enviaba parlamentarios a Pessoa para intentar negociar una rendición. Ni uno ni otro bando le ponían mucho entusiasmo a la tarea. Por la noche, se sucedían los asaltos. Una oleada tras otra de juncos, cargados de hombres armados, se abalanzaban sin descanso contra los flancos del Madre de Deus. Y todas eran rechazadas con la misma virulencia de la primera noche. Una tormenta de fuego y hierro se abatía con la furia de todos los diablos del infierno sobre los desdichados que se acercaban a las bordas portuguesas. No había manera de doblegar a aquel monstruo marino. Arima probó todo lo que se le ocurrió. Llegó a enviar al barco a un par de samuráis disfrazados, haciéndose pasar por frailes o algo similar, para que los subieran a bordo y allí asesinaran al capitán. Pero el plan fracasó. Luego mandó buceadores para cortar la cadena del ancla y dejar la nave a la deriva, en plan misión de comando, pero tampoco dio resultado. La tercera noche, a la desesperada, volvió a lanzar otro ataque frontal con una flotilla de barcazas incendiarias, pero el viento las dispersó y solo una logró llegar hasta la nao. La tripulación no tuvo demasiados problemas para mandarla al fondo del mar. Los lusos estaban aguantando bien. Se habían hecho fuertes en su barco y apenas tenían bajas de consideración. Pero no podrían resistir mucho más. Las municiones empezaban a escasear, y la moral de los hombres flaqueaba después de tres días de acoso y derribo continuo. Por su parte, los nipones tampoco las tenían todas consigo. En teoría llevaban las de ganar, pues el tiempo jugaba a su favor. Pero el parte de bajas era aterrador, y después de varias jornadas de batalla no habían logrado ningún avance significativo. El enemigo seguía entero y con su potencia de fuego intacta. Peor aún que las heridas de bala eran las heridas en el orgullo. Los samuráis de Nagasaki estaban siendo humillados por Pessoa y sus 50 lobos de mar.

En la mañana del 6 de enero de 1610, al fin, una brisa favorable hizo posible mover el barco. Pero la racha pronto cesó y no pudieron avanzar más allá de un islote cercano a la bocana del puerto. Viendo que la presa estaba a punto de escapar, Arima Harunobu reunió a todos sus efectivos para un asalto final. En los días anteriores habían llegado refuerzos, y la hueste sumaba un total de 3,000 samuráis, con cerca de 500 arcabuceros y arqueros entre ellos. Además, habían construído una especie de torre de asalto, tan grande que hubo que montarla en dos barcazas a modo de catamarán, con la que esperaban poder abordar la nave enemiga. Era más o menos de la misma altura que la quilla del Madre de Deus, estaba recubierta de pieles mojadas, para protegerla del fuego portugués, y tenía troneras para que los soldados pudieran disparar desde ella y barrer la cubierta de la nave lusa. Una amenaza bastante más seria que los frágiles juncos que Arima había utilizado hasta entonces. Hacia las 8 de la noche, la flotilla nipona se aproximó a la popa de la carraca, donde los portugueses solo podían usar dos bocas de fuego para defenderse. El resto de cañones los habían movido al lado de proa, para proteger los cabos de la nave. El comandante que lideraba el asalto era un samurái cristiano, y el ardor guerrero con el que se condujo ese día probablemente tuviera que ver con la amenaza de Ieyasu de pasar a cuchillo a todos los cristianos de Nagasaki si no lograban tomar aquella maldita nao. La táctica de atacar el flanco débil de la embarcación surtió efecto y, al fin, un puñado de samuráis consiguieron abordarla. Pero los lusos, marinos curtidos en mil batallas, no se amilanaron. Echando mano de sus espadas, lograron rechazarlos al punto. El propio capitán Pessoa, cuentan las crónicas, acabó con dos de ellos en duelo personal. El acero ibérico no tenía nada que envidiarle a las legendarias katanas japonesas. Por pura fuerza de los números, poco a poco, los japoneses iban ganando la partida. Cada vez más samuráis lograban acercarse a la nave negra y abordarla, peleando con su habitual desprecio a la muerte. Pero, también fieles a su costumbre, los portugueses se las arreglaban para mantenerlos a raya. La batalla arreciaba, y las bajas empezaban a hacerse sentir en el bando luso. Hasta que la fatalidad hizo acto de presencia. Un marino luso se aprestó para lanzar una granada pero, antes de que pudiera soltarla siquiera, la mala fortuna quiso que un tiro de arcabuz le acertara de lleno y reventara en mitad de la cubierta. Las chispas alcanzaron a un puñado de pólvora que había en el suelo, y esto provocó una reacción en cadena que, en un abrir y cerrar de ojos, envolvió en llamas al Madre de Deus. Los asaltantes aprovecharon el desconcierto para abordar en tropel la nave, como una furiosa marabunta que arrasaba todo a su paso.

Pessoa y los suyos se retiraron apresuradamente al castillo de proa, donde se hicieron fuertes y trataron de rechazar una vez más al enemigo. El capitán hizo recuento de efectivos. Para su desesperación, no le quedaban hombres suficientes para combatir a la vez el fuego y a los japoneses. Todo estaba perdido. Después de cuatro días de batalla, el buque insignia del imperio luso iba a caer a causa de un solo disparo de arcabuz. En un gesto poco habitual en un cristiano viejo como él, pero que dice mucho del pundonor guerrero de este recio hombre mar, ordenó pegarle fuego al polvorín y volar la nave por los aires. Prefería irse al fondo del mar con su barco antes que rendirlo a los japoneses. No, no le cogerían vivo. Su segundo de a bordo dudó en cumplir la orden. Entonces, con un ademán que bien podría haber salido de una antigua crónica de guerra del Japón medieval, Andre Pessoa tiró su espada al suelo, cogió un crucifijo con la diestra y, tras musitar una breve oración, se dispuso a mostrar a sus hombres cómo muere un caballero portugués. Con dos palabras se despidió de los suyos, les ordenó que trataran de ponerse a salvo y descendió escaleras abajo hasta las bodegas, desapareciendo entre las llamas. Fue la última vez que se vio al capitán Pessoa con vida. Segundos después, dos terribles explosiones en la santabárbara, casi consecutivas, hicieron volar por los aires lo que quedaba del Madre Deus. El casco se partió en dos y, en cuestión de minutos, se hundió en la bocana del puerto de Nagasaki arrastrando consigo todo su cargamento, a la tripulación y también a los asaltantes que lo habían abordado. Pessoa se había salido con la suya. El enemigo no había conseguido apresar su barco. Su cadáver nunca fue encontrado. Descansa para siempre en las mismas aguas que fueron testigo de su bravata final.

La leyenda de Pessoa y sus bravos

Y llegados a este punto, harto pesar de nuestro corazón, hemos de reconocer que, si bien el relato de los hechos que hemos contado se basa principalmente en fuentes portuguesas, es muy probable que esté un tanto exagerado. ¿Cómo es posible que un puñado de hombres lograra resistir durante días a un ejército entero? Seguramente las cosas no sucedieron exactamente como narran las crónicas que han llegado a nuestros días. Pero hay que tener en cuenta que el as en la manga de los portugueses, su barco, no era moco de pavo. Las naves negras eran la máquina más guerra más formidable del mundo en aquel momento. Una sola de ellas valía casi por una flota entera. Enfrentarse a uno de estos colosos, con su arrolladora potencia de fuego, era como tratar de derribar un destructor imperial de los de Star Wars con un tirachinas. Lo mismo en Asia que en América, el armamento europeo de la época solía ser lo bastante superior tecnológicamente como para anular la ventaja numérica del enemigo.

Por otro lado, las tropas que Arima Harunobu lanzó al abordaje del Madre de Deus estaban lejos de ser lo mejor que Japón podía poner en un campo de batalla en aquel momento. Hablamos de “samuráis” y de “guarnición de Nagasaki”, pero esto tampoco es del todo exacto. Buena parte de estos hombres probablemente no eran ni siquiera tropas regulares. Las crónicas hablan de que Arima tuvo que reclutar gente para organizar el asalto, así que cabe suponer que entre sus filas, además de cierto numero de samuráis bien equipados y adiestrados, habría también un componente importante de wako, ronin y mercenarios de fortuna que se alistaron para la ocasión. Carne de cañón, efectivos de poca calidad, cuyo equipo y armamento dejaba un tanto que desear respecto a los estándares japoneses de la época. La cosa tal vez hubiera sido diferente si, en vez de los Arima, el ejército de un clan más poderoso hubiera estado a cargo de la campaña.

Pero que Andre Pessoa resistió varios días en mitad del puerto de Nagasaki, y que prefirió volar por los aires con su barco antes que rendirlo, son dos hechos incontestables. Y a los japoneses, que no les duelen prendas en reconocer el valor del adversario cuando este se lo merece, el gesto desafiante del fidalgo portugués les tocó la fibra sensible. Pessoa les había dado una hermosa muestra de valor y pundonor. Los valores que los samuráis del momento más respetaban, y que empezaban a escasear entre sus propias filas. Había tenido que venir un tipo del otro lado del mundo a recordarles cómo muere un valiente. Como decían los hidalgos en la jerga de la época, “Antes quebrar que doblar”. Y vive Dios que Andre Pessoa no dobló.

¡Qué interesante! Muchas gracias por estas historias del blog.

Gracias por este árticulo, tan bello por la edificante historia que narra.. Tus artículos siempre son interesantísimos y de hechos casi siempre desconocidos; te agradezco el esfuerzo de andar buscando y ofrecerlos al estilo del internet de los primeros épocas: gratis. Un abrazo

Citas en tu escrito varias veces la «quilla» del galeón. ¿No sería lo correcto hablar del «casco» del barco?

Ambos eran negros. Pero sí, es más evidente el casco que la quilla

[…] […]

Estimado Javier:

excelente narración. Presentas de forma clara los intereses económicos y de dominio territorial de la época, las costumbres, la geografía, la estructura política de Japón… Fascinante como describes la batalla con tus propias reflexiones finales. Escribir ésto debe haber insumido mucho tiempo de investigación.

Muchas gracias.

Abrazo

Luis

El final de Pessoa no fue ninguna bravata, sino un acto de bravura, que es todo lo.contrario.

Excelente relato, te pone la piel de gallina.