Qué afición hay más popular y visceral que sentarse en la grada de un recinto deportivo lleno a rebosar una cálida tarde de primavera. Multitudes colmando el graderío, vestidas con los colores de sus ídolos, gente repartiendo bebidas y fruslerías entre el respetable, apuestas en dinero u orgullo sobre quien vencerá y quien no, ánimos exaltados y, allí bajo, grandes héroes admirados y deseados por todos…

Obviamente, supondréis que no estoy hablando de un partido de fútbol, herencia social de otros tiempos, sino del Circo, el Ludus Maximus, la atracción de atracciones más popular del mundo romano.

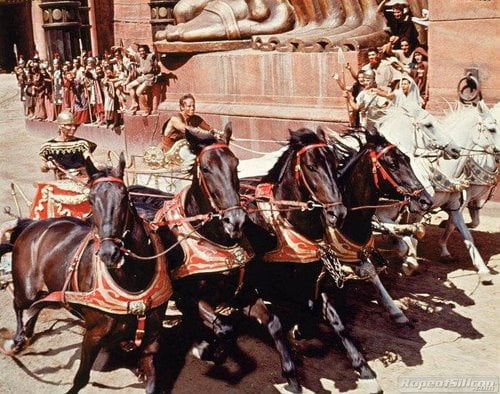

Como no podía ser de otro modo, el Circo es la expresión máxima del antiguo hipódromo griego, pero mucho más grande en sus dimensiones y en el negocio y afición que llegó a suscitar. Uno de los grandes tópicos erróneos sobre el Circo romano es asociarlo a la lucha de fieras y espectáculos sangrientos de gladiadores. El Circo era un recinto meramente deportivo donde se realizaban carreras de carros, inmortalizadas para la historia del cine por Charlton Heston (Ben Hur) y Stephen Boyd (Messala) en aquella evocadora escena…

La planta del Circo era rectangular con los extremos anchos y redondos para favorecer la apertura en el giro de los carros. En una vista general se asemejaría a un estadio oval actual, pero mucho más alargado. La pista principal, llamada arena como en los anfiteatros, estaba partida en dos por un murete, la spina, que hacía de separador y podía ser muy simple o repleto de estatuaria, obeliscos u ornamentos en los recintos más grandes. En cada extremo de la spina se encontraba la meta, un pilar cónico. En el centro de aquel muro separador se encontraba el septem oba, el marcador manual generalmente representado con siete peces o delfines que se iban inclinando a cada vuelta que daban los corredores.

El Circo era uno de los símbolos de esplendor de Roma. No todas las ciudades tuvieron uno, sólo aquellas que su ciudadanía tuvo suficiente poder económico para sufragar su construcción allá sobre el siglo I d.C. Las ruinas desnudas de algunos de ellos han llegado hasta nuestros días, como los casos de Emérita Augusta, Segobriga o Toletum, pero la mayoría de ellos se encuentran hoy bajo el entramado urbano como sucede en Saguntum, Valentia o Calagurris. Por los primeros sabemos de sus dimensiones exactas; en el caso del emeritense tenía 400m de longitud por 30m de anchura, dando cabida a cerca de 30.000 espectadores. Circos más modestos como el de Valentia tenían un aforo cercano a las 3.500 almas, aun así cifras importantes para la escasa demografía de la época.

Servirá de comparación que el Circus Maximus de Roma tras la reforma de César tenía 600m de pista por 200m de ancho y podía alojar cerca de 150.000 espectadores… ¡Hasta doce cuadrigas podían correr y girar en paralelo! Como sería de fastuoso aquel recinto para que Augusto colocase un obelisco egipcio en su spina y con el desmantelamiento de sus bloques en el siglo XVI se construyese la Basílica de San Pedro… Venerables piedras que no han dejado de ver espectáculos desde que fueron cinceladas.

Pero los verdaderos protagonistas de aquellos eventos no eran los duunviros que pagaban el espectáculo o los emperadores que sufragaban tan magnas obras, sino quienes se jugaban la vida subidos a los carros para deleite de plebeyos y patricios: los aurigas. Muchos de ellos eran esclavos y si su carrera culminaba jalonada de éxitos podían comprar su libertad, aunque también se sabe de libertos compitiendo en todas las arenas del Imperio. No sólo tenían fervorosos aficionados masculinos, pues muchas matronas requerían de los favores de los grandes campeones. Los deportistas de élite siempre han sido objetivo de muchas fantasías…

Aquellos arriesgados aurigas que se jugaban la vida en cada carrera conducían varios tipos de carros: bigas (dos caballos), trigas (tres) o cuadrigas (cuatro), siendo estos últimos los que retenemos en nuestras retinas cuando nos imaginamos las carreras, quizá también como influencia de la mencionada Ben-Hur. Quizá el auriga más afamado en todo el Imperio fue Cayo Apuleyo Diocles, un hispano lusitano que llegó a correr durante veinticuatro años, un gran logro en profesión tan peligrosa. Participó en 4.257 carreras de las que ganó 1.462, victorias que le cosecharon la indecente cantidad de 35 millones de sestercios. Falleció como un gran potentado a los cuarenta y dos años de edad en su villa de Praeneste (Italia)… La costumbre de pagar bien a los corredores no es un invento de la Fórmula 1. Diocles fue un auténtico “Fernando Alonso” de las riendas.

Colaboración de Gabriel Castelló.

Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo!: Qué afición hay más popular y visceral que sentarse en la grada de un reci… http://bit.ly/f9Ttg7

Gran película la de Ben Hur, con sus carreras de cuádrigas en el circo y el malvado de Mesala haciendo trampas como un bellaco.

Cuanto más veo las costumbres de aquellos tiempos en lo referente a carreras, luchas y entretenimientos varios, más me doy cuenta de que todavía somos romanos. Apenas hemos cambiado. La gente, antes de hacer frente a sus gestores que les toman el pelo, sigue pidiendo «Pan y circo», o sea: más fútbol, más Gran Hermano y más programas basura.

Evidentemente somos romanos.

Cura ut valeas.

RT @jsanz Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://ow.ly/1bjJMv

Información Bitacoras.com…

Valora en Bitacoras.com: Qué afición hay más popular y visceral que sentarse en la grada de un recinto deportivo lleno a rebosar una cálida tarde de primavera. Multitudes colmando el graderío, vestidas con los colores de sus ídolos, gente repartiendo…..

RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://is.gd/x3jCKV

Yo como soy mas joven que vos, la imagen que me viene a la cabeza es la de Asterix y los Juegos Olimpicos, con Schumacher y su cuadriga roja… Debió ser impresionante ver esas carreras, ya tengo ganas de oir la narración

@cayetano, en otros tiempos el circo lo ponían los ajusticiamientos públicos de la Inquisición.

Así es, Cayetano… «panes et circenses», frase lapidaria e inmortal de Juvenal que sigue tan de actualidad como la mezquindad de quienes nos manipulan… Fútbol cinco días a la semana, carreras de coches y motos, grande eventos deportivos… y subsidios, que no falten los subsidios. ¡Qué facil es mantener apacible a la plebe! Un viejo remedio que ni la Iglesia con su abolición pudo erradicar de la mente de los gobernantes…

@Oscar, siento decirte que la narración habrá que leerla… Pero merece la pena.

Si, estoy de acuerdo, poco cambiaron las cosas en tantos siglos, dadle a la plebe algo de diversion y podremos gobernar anuestro antojo; desde luego somos como niños, porque ya se puede caer la S.S. , ya nos podemos ir al paro, ya tu mujer( o marido) te puede salir por peteneras con otro u otra, pero el circo , ya se supone que hablo de los diversos eventos deportivos que hay, que no nos los toquen… que si no arde Troya, jijijiii.

RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://is.gd/x3jCKV

Quedamos a la espera de dicha lectura.

A mi me avisaron tarde, sino juro que hubiera levantado apeustas hípicas, mi especialidad ;).

Y tenían cromos y todo! Ésa sería la difícil? Me chiflan esos mosaicos.

Un saludín.

El cine nos ha creado una imagen errónea del circo romano, la única que recuerdo se salva es la que mencionas. Sorprendente dato de Cayo Apuleyo, debió ser muy bueno ya que logró sobrevivir en tan difícil «profesión».

¡Besos!

Buena entrada.sobre todo ahora con la serie Spartacurs: Gods of the arena, las series de HBO son muy buenas, tal vez un poco exageradas o tal vez no, pero entretenidas eso sím Roma, Spartacus: Blood and sand y Spartacurs: Gods of the arena es la cosa más realista que he visto en lo que toca a la cultura romana. Infinitamente suoerior a cualquier programa de la TV pública, por lo menos en México,

RT @jsanz Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://bit.ly/gCPqGT

RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://is.gd/x3jCKV

RT @Yomisma1981: RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://is.gd/x3jCKV

RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://is.gd/x3jCKV #recomendar

RT @piziadas: RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://is.gd/x3jCKV #recomendar

Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://goo.gl/K98tW

Ojala pudiera viajar en el tiempo para ver todo aquello en su apogeo

Un saludo!!!

RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://is.gd/x3jCKV

Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://bit.ly/g7tTcd

@jsanz Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://bit.ly/f9Ttg7

Que bueno!! RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://bit.ly/g7tTcd

RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://bit.ly/g7tTcd

Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://bit.ly/g7tTcd vía @jsanz #historia

Preferiría el antiguo circo al actual futbol, me parece más emocionante y variado 🙂

RT @jsanz Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://bit.ly/f9Ttg7

[…] de cuadrigas de la antigua Roma equivaldrían a la Fórmula 1 actual. Como adelantábamos en el post anterior, en el que podéis consultar ciertos aspectos técnicos (, tenemos el relato de una de ellas […]

RT @jsanz: Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://is.gd/x3jCKV

Costumbres de Roma. ¡Todos al Circo! http://bit.ly/gPcl8u vía @jsanz

[…] documental sobre la vida de los gladiadoresEl gran blog Historias de la historia con “Todos al circo“Fuente: Koestler, Arthur. Los Gladiadores. Barcelona, Edhasa, 2005 var […]

Lástima que te dejaste en tus artículo la referencia de Tarraco como ciudad con circo romano.

[…] y circo), los emperadores trataban de proporcionar entretenimiento a los ciudadanos de Roma en el Circo Máximo con las carreras de cuadrigas o en el Coliseo (anfiteatro) con las luchas de gladiadores o las de animales (venatio). Tratando […]