La historia del Oeste americano que nos ha vendido Hollywood suele ser simplista: vaqueros contra indios, casacas azules contra pieles rojas. Pero la realidad histórica es un tapiz mucho más complejo, lleno de zonas grises, donde las líneas entre oprimidos y opresores a veces se desdibujan de formas incómodas.

Hoy os traigo uno de esos episodios que rara vez aparecen en los libros de texto: el día en que los esclavos negros se levantaron en armas, no contra el hombre blanco, sino contra sus amos nativos americanos.

Para entender lo que sucedió en 1842, debemos mirar atrás. A principios del siglo XIX, las naciones nativas del sureste de EE.UU. (Cherokee, Creek, Choctaw, Chickasaw y Seminola) se enfrentaban a una presión brutal para ceder sus tierras. Para sobrevivir y demostrar que podían coexistir con los blancos, la élite de estas tribus decidió asimilarse. Se les llamó las «Cinco Tribus Civilizadas».

¿Y qué significaba ser «civilizado» en el sur de EE.UU. en 1830? Significaba adoptar el cristianismo, construir casas de estilo europeo y, crucialmente, adoptar la economía de plantación basada en la esclavitud de personas negras. Para la élite cherokee, la posesión de esclavos no era solo una herramienta económica, sino una demostración de «civilización» ante los ojos del gobierno estadounidense.

Cuando los Cherokee fueron expulsados de sus tierras ancestrales en el «Sendero de las Lágrimas» hacia el actual Oklahoma, se llevaron consigo a sus esclavos. De hecho, algunos de los hombres más ricos del Territorio Indio eran jefes Cherokee mestizos que poseían enormes plantaciones de algodón trabajadas por cientos de afroamericanos.

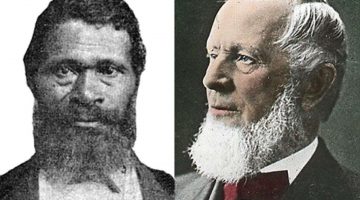

Para entender el estallido, primero debemos mirar el escenario. Estamos en Webbers Falls, Territorio Indio (Oklahoma), y no es un campamento de tipis, sino una plantación próspera y bulliciosa. Y al frente, «Rich Joe» Vann, un líder tribal y… un magnate. Poseía barcos de vapor que surcaban los ríos Arkansas y Mississippi, caballos de carreras pura sangre y una mansión de ladrillo que rivalizaba con las de las élites blancas del Sur. Y, como cualquier terrateniente sureño de la época, su imperio se construía sobre las espaldas de seres humanos: poseía cientos de esclavos afroamericanos.

El 15 de noviembre de 1842 decenas de esclavos, la mayoría propiedad de la familia Vann y otros líderes tribales, decidieron que ya era suficiente. No fue una fuga improvisada; fue una operación perfectamente calculada. Encerraron a los capataces y dueños en sus propias casas mientras dormían, asegurando así una ventaja crucial de tiempo. El grupo asaltó el almacén y la herrería. Se llevaron rifles, municiones, caballos, mulas y provisiones. Sabían que el viaje sería largo y peligroso. Su destino no era el Norte abolicionista, que estaba demasiado lejos. Su tierra prometida era México, donde la esclavitud había sido abolida y donde sabían que encontrarían refugio si lograban cruzar la frontera. A medida que la columna de fugitivos avanzaba hacia el suroeste, su número crecía. Al pasar por las tierras de la nación Creek, se les unieron otros esclavos de familias prominentes, como los McIntosh y los Marshall.

La respuesta del Consejo Nacional Cherokee fue inmediata. No llamaron a la caballería de los EE.UU.; lo consideraron un asunto interno. Autorizaron la formación de una milicia de unos 100 guerreros Cherokee, liderada por el Capitán John Drew, para cazar a los fugitivos. Imaginad la escena, tan contraria a los estereotipos: guerreros nativos americanos, expertos rastreadores, persiguiendo a hombres y mujeres negros armados que luchaban desesperadamente por su libertad a través de las llanuras. La fuga duró semanas. Los fugitivos se fortificaron cerca del Río Rojo, lucharon contra los cazadores de esclavos y sufrieron hambre y frío extremo. Finalmente, agotados y superados en número, la mayoría fueron capturados antes de alcanzar la seguridad de Texas o México.

El retorno fue brutal. Algunos líderes de la revuelta fueron ejecutados y el resto devuelto a trabajos forzados. La Nación Cherokee, asustada por la magnitud de la revuelta, restringió aún más la vida de sus esclavos, aprobó leyes mucho más duras, se prohibió que tuviesen caballos y armas y se impusieron restricciones severas a la alfabetización. Pero la medida más draconiana fue la expulsión: todos los negros libres —aquellos que no eran esclavos pero vivían en territorio cherokee— fueron obligados a abandonar la nación bajo pena de ser esclavizados si permanecían en su territorio (por aquello de que no les contagiasen sus ideas de libertad).

La revuelta de 1842 nos deja una lección de historia incómoda pero necesaria. Nos recuerda que la opresión es un ciclo que puede perpetuarse incluso por aquellos que la han sufrido, y que el deseo de libertad es un impulso humano universal, capaz de encender una chispa de esperanza incluso en las circunstancias más improbables.

No Comment